Alice, Clara et Ikram abordent dans cet article les sujets complexes que sont l’IA générative, la désinformation, les rapports de force et la géopolitique. Ce travail pluridisciplinaire a été présenté à la journée scientifique “Société et IA” à PFIA 2024 à La Rochelle, et est disponible au lien HAL suivant. Il se veut factuel et sans jugement quelconque vis-à-vis d’un pays ou d’une communauté, à des fins d’acculturation et de médiation scientifique pour le grand public et les chercheurs en IA. Les conflits abordés ici sont non-exhaustifs et ne reflètent aucunement un ordre d’importance dans leur présentation ou une vision manichéenne quelconque. Le choix a été réalisé selon la littérature et les expertises des autrices. Consciente qu’elles n’amènent pas forcément de réponses tant les sujets sont complexes et quelques lignes ne suffiraient pas à cela, elles souhaitent cependant par ces même lignes, éveiller les esprits citoyens du monde sur un sujet qui va au-delà des frontières géographiques. Cet article engage les autrices – avec leurs propres biais socio-culturels – et uniquement elles. Aucunement les institutions citées. Thierry Viéville et Pascal Guitton.

|

INTRODUCTION : Désinformation et Mésinformation, premier risque mondial en 2024

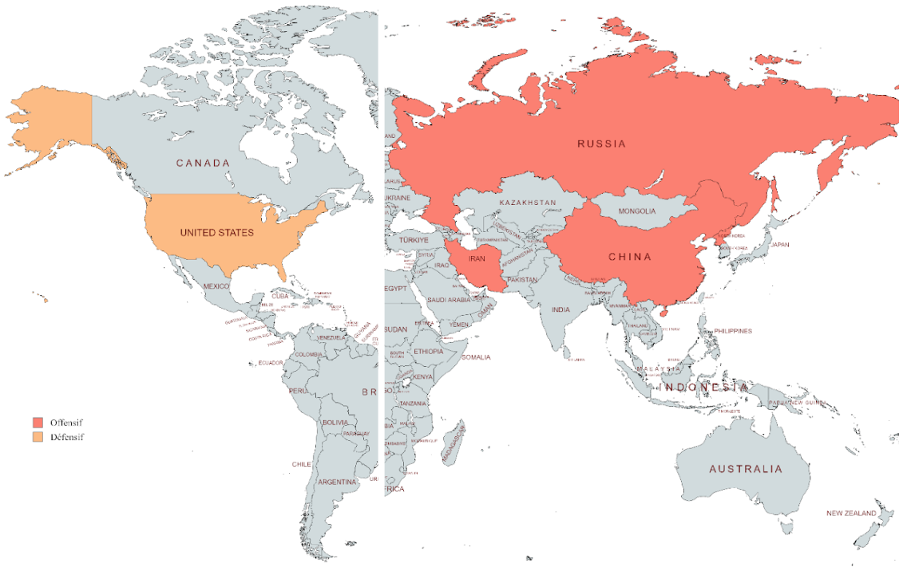

Janvier 2024. 19 000 électeurs taïwanais choisissent d’élire les candidats partisans de l’autonomie malgré le contexte de fortes pressions militaires de la part du Parti Communiste Chinois. Près de 15 000 contenus de désinformation auraient circulé sur les réseaux dans l’objectif d’influencer l’issue de ces élections. Au même moment sur le continent américain, Microsoft alerte sur l’utilisation d’IA générative à l’encontre des Etats-Unis par ses adversaires principaux dans l’échiquier mondial : la Corée du Nord, l’Iran, la Russie et la Chine.

L’IA générative semble permettre la création de nombreux narratifs de désinformation, de meilleure qualité et personnalisés. Mais de quelle manière influencent-ils les rapports de forces existants en géopolitique ?

Cette année plus de la moitié de la population mondiale est appelée aux urnes. Depuis plusieurs mois, les médias à travers le monde s’interrogent sur le risque pour nos démocraties et mettent en avant l’accessibilité et la facilité d’utilisation des outils d’IA générative qui circulent sur internet depuis la sortie de ChatGPT comme peut en témoigne la Figure 2.

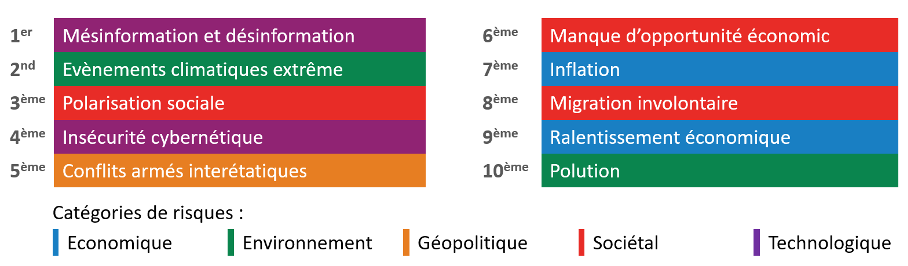

Or les journalistes ne sont pas les seuls à s’inquiéter, l’écosystème économique mondial également. En effet, un sondage réalisé par le Forum Économique mondial a placé début 2024 la désinformation et la mésinformation – qui seront défini plus tard – comme premier risque mondial à court terme, avant même les risques climatiques extrêmes (Figure 3).

A ce stade, il est légitime de se demander “Pourquoi est-ce que l’IA générative inquiète autant ?”

Fin 2023, on a observé en France un changement de paradigme sur la perception du grand public de l’IA générative : les journaux télévisés (JT) des chaînes de télévision françaises (TF1, M6, France Info) ont commencé à aborder l’IA générative de manière régulière et cela de manière ludique, avec par exemple l’utilisation d’une image du pape en doudoune (figure 4), alors que jusque là l’IA était majoritairement abordée que lors de reportages ou de moments spécialement dédiés à la technique ou l’innovation.

Cette survenue du sujet de l’IA générative dans les JT grand public a eu pour conséquence d’acculturer et d’informer le grand public de l’émergence et du développement de ces outils tout en les sensibilisant aux fait que ces mêmes outils peuvent être utilisés pour des arnaques très réalistes et de la désinformation.

Par exemple, un exemple ludique serait l’image du Pape en doudoune. Si celle-ci peut prêter à sourire en France, elle peut paraître également vraisemblable et “fort probable” depuis l’étranger. Si par exemple, dans certains pays étrangers, 20 degrés est une température très fraîche qui nécessite un manteau chaud, il est alors possible de penser que le pape François a simplement eu froid un jour d’hiver et que la photo est vraie.

|

Vraisemblable :

|

Si cet exemple a en réalité peu d’impact sur la dimension géopolitique, il reflète néanmoins une réalité : celle qu’il est possible de profiter de la méconnaissance ou ignorance d’un public cible d’un sujet pour manipuler son comportement au travers d’une stratégie de désinformation.

Afin d’illustrer l’impact au niveau des sociétés, nous pouvons prendre l’exemple d’une image de la tour Eiffel en feu (Figure 4) diffusée sur les réseaux sociaux quelques semaines après l’incendie de notre dame de Paris. Si l’on se rappelle du contexte des manifestations des gilets jaunes quelques mois auparavant et comment elles ont été véhiculé à l’étranger, alors il est légitime de voir émerger une inquiétude hors de France (voir même sur le sol Français) en lien avec cette image vraisemblable. Une conséquence possible : une baisse/annulation des réservations touristiques à Paris!

Il existe donc un impact réel de l’IA générative au niveau individuel et par extension un impact réel au niveau des sociétés civiles, mais qu’en est-il au niveau de la géopolitique et des rapports de forces ? S’il est possible de véhiculer une information “vraisemblable” à l’étranger concernant une situation politique, militaire ou sociétale, cela peut-il impacter les dynamiques entre les pays au niveau politique ? Cela peut-il changer les rapports de force en géopolitique?

Une rapide revue de la littérature réalisée au premier semestre 2024 – beaucoup de littérature et d’analyse d’experts autour de la question du rôle et de l’impact de l’IA générative sur la diffusion de désinformation ont émergé durant cette période là – laisse entendre que deux courants se distinguent lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impact en géopolitique : (i) ceux qui considèrent que l’IA générative est une source de danger en matière de désinformation et (ii) ceux qui considèrent que l’arrivée des systèmes génératifs ne change pas fondamentalement la donne, ni sur le plan qualitatif, ni sur le plan quantitatif.

C’est dans ce contexte que nous avons souhaité aborder la problématique suivante : Quelle est l’instrumentalisation de l’IA générative dans les dynamiques de désinformations mondiales et son impact sur les rapports de forces existants ?

Afin d’apporter des éléments de réponse à notre questionnement, nous partageons une analyse factuelle préliminaire autour de 3 rapport de forces, ainsi que la guerre de l’information sous-jacente en lien avec l’utilisation de l’IA générative et la désinformation : La Chine vs Taïwan, les États-unis vs leurs adversaires et enfin la Russie vs l’Ukraine.

Mais avant cela, il semble nécessaire de poser un cadre au travers de quelques définitions.

IA générative & désinformation, définitions

Une IA générative désigne l’ensemble de modèles de deep learning capables de générer du texte, des images et d’autres contenus de haute qualité à partir des données sur lesquelles elles ont été formées [3]. Deux caractéristiques importantes à saisir des IA génératives sont : (1) leur pouvoir de générer du contenu vraisemblable, à savoir plausible; (2) leur simplicité d’utilisation et d’accès pour tous les profils et toutes les intentions. Et c’est justement au croisement de ces deux dimensions que se trouve le danger !

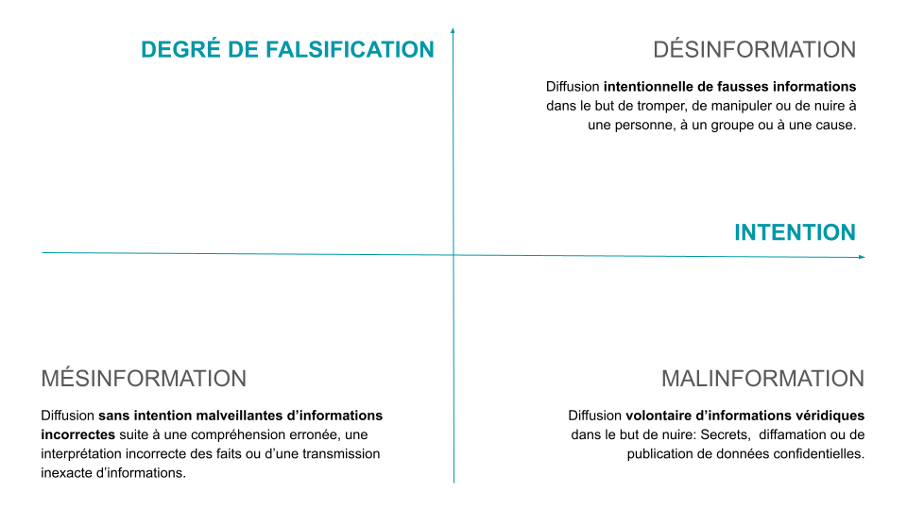

La désinformation est définie comme l’acte de répandre intentionnellement une information fausse ou manipulée dans le but d’alimenter ou miner une idéologie, concernant des enjeux sociétaux, des débats politiques ou encore des conflits sociaux [1]. Se distinguant de la mésinformation et de la malinformation (figure 5) – qui consiste, respectivement en la diffusion d’informations incorrectes mais sans intention malveillante et en la diffusion délibérée de vraies informations dans un but nuisible – , la désinformation peut s’inscrire dans une dynamique de guerre de l’information.

Cette dernière est considérée comme la conduite d’« efforts ciblés » visant à entraver la prise de décision d’un adversaire en portant atteinte à l’information dans son aspect quantitatif (collecte ou entrave à la collecte d’information) aussi bien que qualitatif (propagation ou dégradation) [4].

Dans cette guerre de l’information, des rapports de force existent : ils représentent l’équilibre des pouvoirs dans le système international face aux États les plus puissants. Ils peuvent être internes par le biais de la construction de sa propre force étatique, et externes avec la recherche d’alliances.

Chine vs Taiwan : Le “système immunitaire” de Taiwan

Les outils d’IA génératives démocratisent la création de désinformation de meilleure qualité et en grande quantité.

La quantité et la qualité des narratifs sont certainement des arguments cherchant à prouver l’impact de l’IA générative dont vous avez déjà entendu parler.

Mais pour Simon, Altay et Mercier, ces arguments peuvent tout de même être nuancés [5].

“La consommation de désinformation est principalement limitée par la demande et non par l’offre.”

Il existe déjà une quantité énorme de narratifs de désinformation accessibles à tous sur internet, et ce bien avant le boum de l’IA générative. Manipuler des images, cibler des populations, créer des vidéos entretenant le flou entre réalité et fiction… Tous ces usages font déjà partie intégrante de la guerre de l’information.

Pourtant une large partie de ces contenus n’est pas consommée et une majorité d’entre nous n’y sommes pas exposés. Pourquoi cela ? car la consommation de désinformation est fonction de la demande et non pas de l’offre. Simon, Altay et Mercier argumentent leur proposition en mettant en avant, entre autres, les travaux de recherche autour de l’attention cognitive : notre capacité d’attention étant finie, le nombre de contenus pouvant devenir viraux sur internet l’est aussi.

Par ailleurs, pour que les effets de l’IA générative fassent pencher la balance en faveur de la désinformation, il faudrait une augmentation de l’attrait de la désinformation 20 à 100 fois plus importante que l’augmentation de l’attrait des contenus fiables.

Un élément clé mis en avant par les études de sciences humaines et sociales est que les consommateurs de désinformation ne sont pas plus exposés à la désinformation mais sont surtout plus enclins à la croire.

Le problème n’est pas que les gens n’ont pas accès à de l’information de qualité mais qu’ils la rejettent.

Si le fait d’être enclin à croire ou pas en la désinformation, donc d’y avoir été sensibilisé, représente un rempart contre l’efficacité de l’IA générative dans le domaine, Taïwan l’illustre avec son exposition régulière à la désinformation et le développement en interne d’un système immunitaire de réaction.

Ce système immunitaire de l’île a pu être mis à l’épreuve lors des élections présidentielles de janvier 2024. Malgrè un volume important d’environ 15 000 fausses informations propagées par la Chine, celles-ci n’ont pas eu d’incidence majeure. Cela s’explique par un contexte particulier avec des tensions historiques et une population qui s’attendait aux velléités d’ingérence chinoise.

De plus, ces élections ont été particulières non seulement pour l’enjeu considérable en pleine tension avec le Parti Communiste Chinois, mais également pour l’aspect tripartite des candidatures. Un nouveau parti, le Parti populaire taïwanais, apprécié par la jeunesse, a fait son apparition dans la course au pouvoir. Se présentant comme une alternative aux partis traditionnels bleu et vert, il promeut une vision s’alignant avec le Kuomintang, le Parti nationaliste chinois à propos d’un rapprochement économique avec la Chine, les opposant ainsi avec le Parti démocrate progressiste, parti sortant qui s’est révélé victorieux. Le candidat de ce dernier, William Lai, a été l’objet de nombre d’attaques à but de désinformation au préalable des élections. L’une d’entre elles, provenant d’une chaîne YouTube relayant du contenu politique, a posté une vidéo où le candidat du camp présidentiel fait l’éloge d’une alliance entre bleu et blanc, indiquant qu’un binôme qui en serait issu, “qu’importe lequel est président ou vice-président, n’importe quelle combinaison peut être une bonne équipe.”[6]

La volonté de la Chine est également d’amener l’opinion publique taïwanaise vers l’unification voulue par le Parti avec la diffusion de narratifs visant à dépeindre un portrait négatif des États-Unis. Dans les thématiques de ces narratifs générés par IA (audios et vidéos) on peut citer : les politiques gouvernementales, les relations entre les deux rives du détroit et la suspicion à l’égard des États-Unis. La puissance américaine est désignée comme un ennemi, une tactique de propagande traditionnelle, ce qui fait que si l’IA exacerbe effectivement des dynamiques de désinformations existantes, elle n’en change pas fondamentalement les mécaniques. Si l’IA générative n’augmente pas la demande de désinformation, alors l’augmentation de l’offre ne peut avoir que peu d’impact.

La stratégie longue-termiste de la Chine passe notamment par TikTok pour atteindre les jeunes générations taïwanaises. Si l’IA générative permet ici d’exacerber des dynamiques de désinformations, ces dernières étaient déjà existantes. Cette technologie ne semble donc pas changer fondamentalement les mécaniques existantes de la désinformation[4]. C’est l’alliance de l’IA générative et des plate-formes de diffusion, ou médias alternatifs, qui joue un rôle important dans la propagation rapide et efficace de cette désinformation.

Les États-Unis vs leur adversaires : La guerre des bots

Les narratifs de désinformation, qu’importe leur qualité et leur quantité, ne pourraient trouver leur public cible sans moyens de diffusion. Au-delà de médias plus ou moins affiliés à des Etats, les plateformes en elles-mêmes représentent des actrices à part entière d’évènements sociaux et politiques, comme lors du Printemps arabe, des Gilets Jaunes ou plus récemment l’assaut du Capitole.

Les préoccupations quant à leur responsabilisation, notamment dans la propagation des informations, étaient présentes bien avant que l’IA générative ne soit démocratisée.

Les inquiétudes s’intensifient face à la nouveauté de la technologie et aux nombreux enjeux électoraux de cette année mais ces plateformes ont toujours agit comme des “caisses de résonance” pour les vidéos émotionnelles qui y deviennent virales. Lors des élections de 2016 opposant Hillary Clinton à Donald Trump, une guerre d’influence se menait hors des plateaux télévisés. Des messages postés en masse par des bots – logiciels qui exécutent des tâches automatisées, répétitives et prédéfinies – sur les réseaux sociaux ont été répandus en faveur des deux candidats, profitant notamment des bulles d’activité des internautes sur les sujets de politiques après des débats diffusés. Leur activité et réactivité intensives se mêlent donc aux fervents soutiens des partis opposés, facilitant l’intrusion de fausses informations entre deux opinions. Leur viralité sur les réseaux sociaux, en plus de servir des causes politiques, peuvent également générer du trafic profitable pour les plateformes, dont une modération accentuée est attendue de leur part sur ces sujets[7].

On y retrouve les dynamiques propres à la guerre de l’information dans son aspect qualitatif, notamment à travers la collaboration entre plateformes et États, un exemple notoire étant la surveillance de masse initiée par les agences gouvernementales américaines. En ce sens, on décèle des rapports de force autant dans le volet offensif que défensif, bien qu’ils soient de nature asymétrique dans leur portée. Au sein des instances occidentales, TikTok alarme par son lien étroit avec le Parti Communiste Chinois, qui fait de la plateforme une caisse de résonance considérable face à la popularité des plateformes américaines.

A l’inverse, Microsoft avait alerté en début d’année sur l’utilisation d’IA générative à l’encontre des Etats-Unis par ses adversaires principaux dans l’échiquier mondial : la Corée du Nord, l’Iran, la Russie et la Chine[8]. De par leur importance primordiale dans le paysage numérique et géopolitique, les plateformes possèdent une influence tentaculaire, dont les algorithmes facilitent la propagation de l’information ainsi que la personnalisation et le ciblage.

Russie vs Ukraine : Zelensky appelle à déposer les armes

La diffusion massive de désinformation s’est illustrée également par la multiplicité de deepfakes qui est apparue dans les guerres d’informations de toutes natures, mais qui prend également part dans le conflit armé qui oppose la Russie à l’Ukraine.

Un deepfake correspond à du contenu multimédia (vidéo, image ou audio) généré par IA pour des canulars ou des infox. Par définition, un deepfake véhicule un contenu faux mais de haute qualité lui donnant un aspect vraisemblable. Parmi les exemples les plus connus se trouve la vidéo de 2018 de Barack Obama critiquant Donald Trump, et celle du pape qui fait de la magie.

Dans le contexte du conflit Ukraine-Russie, le deepfake du président ukrainien appelant à déposer les armes (Figure 1), rapidement débunké et désormais supprimé, illustre la diffusion massive de désinformation comme extension de l’effort de guerre. Dans ce conflit où le monde occidental prend parti, la personnalisation de la désinformation russe s’est également étendue à des publics différents. Notamment en Afrique et au Moyen-Orient, où une désinformation traditionnelle est également propagée, en attribuant par exemple l’insécurité alimentaire aux sanctions occidentales. La différence ici est la démocratisation du deepfake combinée à des technologies de ciblage dans le but d’éroder la confiance dans une institution ou une personnalité politique, mais véhiculant finalement les mêmes narratifs dans le prolongement des stratégies existantes de désinformation.

Par ailleurs, dans le cas du conflit russo-ukrainien, la diffusion massive de désinformation russe a été personnalisée pour atteindre différents publics en Afrique et au Moyen Orient. Ici c’est l’alliance des deepfakes et des technologies de ciblage dans le but d’éroder la confiance dans une institution ou une personnalité politique qui est à relever, en permettant de donner une réalité aux narratifs des stratégies existantes de désinformation.

Sur les réseaux sociaux, on trouve 15 à 20% de personnes persuadées pour ou contre une information et les 60% restants sont indécis. Ce sont eux qui vont être ciblé avec l’objectif soit de les faire changer d’avis soit de figer leur opinion, leur retirant ainsi leur capacité à prendre une décision face à l’information.

Un enjeu que l’on peut également mettre en lumière est celui du timing : par exemple, en France, des faux documents fuités la veille des élections présidentielles de 2017 cherchant à incriminer Emmanuel Macron, n’ont pas eu d’incidence majeure sur les élections de par leur caractère relativement ennuyeux et le fait qu’en France, la couverture médiatique des élections est interdite 44 heures avant le vote. Mais un deepfake partagé sur les réseaux sociaux moins de 44 h avant des élections auraient pu avoir des conséquences importantes.

Zoom sur “Inde vs Inde : un rapport de force entre ethnies?”

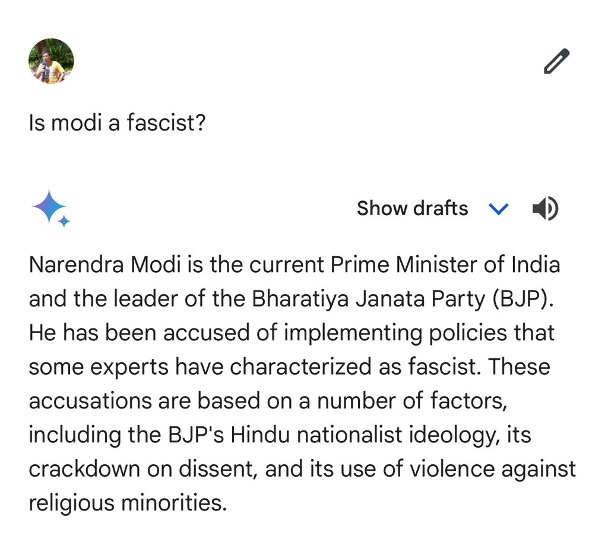

En Inde, citoyens et politiciens ont bien compris l’intérêt de l’IA générative et l’ont pleinement intégrée dans leurs stratégies de campagne électorale. Parmi les utilisations recensées, on trouve : (i) des messages passés, personnalisés et relayés dans les différents dialectes par les candidats, (ii) des appels automatiques avec la voix des candidats pour encourager les votants en leur faveur, et (iii) une résurrection numérique d’anciens chefs d’Etat décédés pour soutenir leurs successeurs politiques. Les deepfakes ici ne sont pas perçus d’un prisme négatif et accompagnent les ambitions et la volonté de toucher une large audience. Leur utilisation prend ses racines à travers le cinéma bollywoodien qui cultive les mêmes motivations (i.e. large public et multilingue), allant jusqu’à créer des métiers spécialisés dans la production de fausses images et faux sons. Ces derniers ont été approchés par des partis candidats dans plusieurs buts : répandre de la désinformation à propos d’adversaires politiques mais aussi d’altérer leurs propres vidéos, en remplaçant par exemple le visage d’un candidat sur une vidéo véridique par ce même candidat afin d’altérer les caractéristiques de la vidéo (les méta-données). L’objectif ? Inciter l’opposition à partager la vidéo altérée avant de la déclarer falsifiée — et donc miner leur crédibilité. De ce fait, ces candidats anticipent la désinformation à leur égard en contrôlant — à peu près — ce qui est faux ou non, afin de s’ériger en victime et mieux contrôler l’opinion publique. Ces dynamiques révèlent non seulement une véritable adaptation professionnelle et presque institutionnalisée des deepfakes, mais également de véritables stratégies allant au-delà d’une propagation offensive et d’un debunk défensif. C’est la raison pour laquelle le gouvernement de Narendra Modi, premier Ministre Indien, a déclaré une volonté de réguler l’IA en amont des élections législatives indiennes qui ont eu lieu cette année, revenant sur sa position de ne pas intervenir dans le secteur. Ce sursaut est-il à percevoir comme une crainte de perturbation électorale qui pourrait desservir son maintien au pouvoir ou comme une véritable volonté d’éviter une démocratisation de la désinformation ? Soulignons que ces plans de régulation ont été annoncés suite à la réponse positive de Gemini, le chatbot de Google, concernant une question portant sur le caractère fasciste de Modi (Figure 9).

Pour en savoir plus : https://www.bbc.com/news/world-asia-india-68918330 ; https://www.wired.com/story/indian-elections-ai-deepfakes/ ; https://www.youtube.com/watch?v=V_NN13Eu8yc |

Peut-on lutter contre la désinformation ?

En résumé, à ce stade de l’étude, il semblerait que bien que ces systèmes d’IA générative n’affectent pas directement les rapports de force mondiaux, ils restent indéniablement un outil de la Guerre de l’information.

En Europe, la protection des citoyens repose en très grande partie sur la richesse et la complexité des réseaux médiatiques et la prise à bras le corps du sujet par les pouvoirs publics.

Par exemple en France, le ministère de la culture écrit : “Les médias traditionnels, presse, radio, télévision, traversent le temps, fascinent et occupent une place à part dans nos vies. Ils sont les garants d’une information fiable dans un monde où chacun semble asséner ses vérités et ses contre-vérités.”

Autrement dit, à l’heure ou les réseaux sociaux s’érigent en plateformes simplifiées d’accès instantané à une connaissance démocratisée pour le grand public – voir à tous types de connaissances, vérifié ou non, scientifique ou non -, il y a une volonté de mettre en lumière les médias traditionnels comme force et acteur d’une information “vérifiée/validée”.

Mais est-ce réellement le cas ? Les médias traditionnels sont-ils à l’abri de la désinformation par l’IA générative ? Sont-ils la solution?

Malheureusement ce n’est pas aussi simple. Du fait que les journalistes sont aussi des humains dotés de ressources cognitives limitées et de biais cognitifs, ils ne sont pas à l’abri de ne pas repérer l’information erronée ou vraisemblable cachée parmi la masse (des milliers) de contenus existants pour un sujet donné.

Or le travail de vérification – appelé aussi fact-checking en anglais- de la véracité des faits, ou d’une information, des sources de celle-ci, de sa temporalité est une partie inhérente du métier de journaliste : nécessaire, chronophage et énergivore. Des cellules spécialisées dans le repérage de la désinformation se sont de plus en plus développées dans les rédactions de médias traditionnels afin de garantir l’information. Mais la aussi, elles sont submergées de travail depuis déjà plusieurs années.

Sans compter que plus un sujet est complexe avec un impact sociétal important plus il nécessite de la vigilance – elle même coûteuse au niveau cognitif – et du temps ou des moyens humains et techniques.

Face à ce sujet titanesque de recherche d’erreurs et de mensonges dans la masse d’informations diffusées chaque jour sur l’ensemble des plateformes, des partenariats journalistes-chercheuses/chercheurs se sont développés pour doter ce corps de métier d’outils d’IA et de science des données spécialisée dans la catégorisation et labellisation les contenus trouvés sur internet pour réaliser leur travail.

Si ces outils ne permettent pas d’atteindre 100% de précisions des informations, et que l’humain est toujours le paramètre incontournable et nécessaire, ils représentent néanmoins une aide précieuse pour les journalistes débutants et plus expérimentés pour s’adapter à cette ère de la consommation rapide et multi-plateforme de l’information.

Le risque de désinformation est-il écarté une fois le deepfake détecté ?

Malheureusement, là aussi ce n’est pas aussi simple.

Un deepfake détecté implique sa non utilisation par les médias traditionnels voir sa labellisation officielle “d’information fausse” via une communication officielle par des autorités compétentes.

Mais cela n’implique nullement sa suppression d’internet. Au contraire, cela peut renforcer dans certaines communautés, le caractère “vérité” du deepfake et certains discours complotistes. Cela peut même contribuer à leur propagation.

Autrement dit, les deepfakes qui ne sont pas assez viraux pour être immédiatement démystifiés, démenties, influencent tout de même l’opinion du public simplement parce qu’ils ne font pas la une des journaux et autres médias traditionnels. Ils peuvent donc avoir un impact immédiat sur la confiance des citoyens dans les médias et les autorités publiques.

Les mettre de côté peut contribuer à les renforcer, ainsi que les utiliser… ils occupent ainsi le paysage médiatique et suscite le débat… Et c’est en cela qu’ils sont dangereux.

En attendant, l’organisation NewsGuard, dédiée à l’évaluation et la certification des sites web d’information, et spécialisé dans l’analyse le degré de crédibilité et de transparence des sites d’information, conseille de procéder directement par source afin d’éviter les goulots d’étranglement dans le traitement du fact checking par articles. En 2022, l’organisation alertait sur le financement par Google de sites internet (116 identifiés) propageant des fausses informations sur la guerre en Ukraine : La situation a depuis été traitée par Google, qui affirme avoir arrêté de monétiser les médias financés par l’Etat russe sur ses plateformes et mis en pause Google Ads en Russie.

Ce financement de sites de désinformation n’est pas volontaire car les bannières publicitaires sont placées par des algorithmes, néanmoins il reflète une réalité : la vitesse des transactions et des instructions sur internet, allié à la masse de l’information à traiter font que les algorithmes peuvent promouvoir, ou ici financer de la désinformation. Selon NewsGuard, chaque année, près de 2,6 milliards de dollars (2,38 milliards d’euros) de revenus publicitaires viennent gonfler les poches des sites de désinformation.

Un des objectifs pourrait donc de faire évoluer la publicité programmatique, pratique consistant à créer des publicités numériques à l’aide d’algorithmes et à automatiser l’achat de médias, afin qu’elle puisse prendre en compte les sites de désinformation.

Que conclure?

Il faut penser la désinformation comme un problème politique, sociétal, d’éducation au numérique et non uniquement technologique.

Johan Farkas, professeur adjoint en études des médias à l’université de Copenhague, prône que « considérer l’IA comme une menace retire la responsabilité de la désinformation au système politique » .

Or les guerres d’informations découlent de rapports de force complexes entre de plusieurs acteurs politiques, sociétaux et technologiques. Ils sont du fait d’acteurs bien humains car ils se caractérisent par la quantité, la qualité et la personnalisation de la désinformation, tel qu’illustré à travers les trois cas d’études cités. Une intention avec un objectif clairement établi guide les stratégies dans les contextes de guerre de l’information or l’intention, à l’heure actuelle, est une caractéristique encore très humaine.

Pour l’ensemble de ces raisons, et en accord avec la thèse de Simon, Altay et Mercier [5], l’IA générative, bien qu’elle soit un bouleversement dans nos sociétés, peut être considérée comme un nouvel outil au service de la désinformation certes, mais un outil qui ne change pas les rapports de force existants. En effet, les parties politiques et les gouvernements impliqués ont su s’adapter et intégrer cette nouvelle famille d’outils dans leur procédés et stratégies.

Alors que faire à ce stade en tant que citoyens et citoyennes d’un monde ultra-connecté face à ce risque de désinformation ?

A défaut d’apporter ou de trouver une réponse claire, nous synthétisons les résultats de nos recherches par un triptyque “Éduquer les plus jeunes, Acculturer le grand public et Former les formateurs (enseignants, professionnels, etc)” à l’IA, son impact sociétal, mais également aux biais cognitifs, biais culturels dans l’information, à la littératie médiatique (désinformation, malinformation, deepfake) et à garder son esprit critique même lorsque l’information est vraisemblable!

En créant, ensemble une culture générale pluridisciplinaire accessible – avec de la médiation scientifique par exemple 😉comme avec Binaire – au croisement du numérique et des sciences humaines et sociales, il serait alors peut-être possible de préserver les individus et sociétés sur les échiquiers des rapports de force en géopolitique.

Références

[1] Courrier international. “Élections. IA et désinformation, le cocktail explosif à l’assaut de nos démocraties”, 2024 (date accès : 27/08/2024) URL : https://www.courrierinternational.com/article/elections-ia-et-desinformation-le-cocktail-explosif-a-l-assaut-de-nos-democraties

[2] The World Economic Forum. Global risks report 2024, 2024.

[3] W Bennett and Steven Livingston. The disinformation age. Cambridge University Press, 2020.

[4] Dragan Z Damjanovic. Types of information warfare ´ and examples of malicious programs of information warfare. Vojnotehnicki glasnik/Military Technical Courier, 65(4) :1044–1059, 2017.

[5] Felix M Simon, Sacha Altay, and Hugo Mercier. Misinformation reloaded ? fears about the impact of generative ai on misinformation are overblown. Harvard Kennedy School Misinformation Review, 4(5), 2023.

[6] « Seeing is not believing—deepfakes and cheap fakes spread during the 2024 presidential election in Taiwan » . 台灣事實查核中心, 25 décembre 2023, tfc-taiwan.org.tw/articles/10025.

[7] Silva, Leo Kelion &. Shiroma. « Pro-Clinton bots “fought back but outnumbered in second debate” » . BBC News, 19 octobre 2016, www.bbc.com/news/technology-37703565.

[8] Intelligence, Microsoft Threat. « Staying ahead of threat actors in the age of AI » . Microsoft Security Blog, 3 juillet 2024, www.microsoft.com/en-us/security/blog/2024/02/14/staying-ahead-of-threat-actors-in-the-age-of-ai.

[9] Citron, D. K., & Chesney, R. (2019). Deepfakes and the new disinformation war. Foreign Affairs.https://perma.cc/TW6Z-Q97D

Les autrices en quelques mots :

Alice Maranne est Chargée de projets européens et collaboratifs et créatrice de contenu de médiation scientifique et technologique. Clara Fontaine-Say est étudiante en géopolitique et cybersécurité, elle crée également du contenu sur ces sujets d’un point de vue sociétal. Ikram Chraibi Kaadoud, Ambassadrice WomenTechMaker de Google, est chercheuse en IA explicable centrée-Humain et Chargée de projet européen IA de confiance passionnée de médiation scientifique.

Laisser un commentaire