Qui est Gilbert Simondon ?

Gibert Simondon (1924-1989) est l’un des premiers philosophes français à développer une philosophie de la technique (« Du mode d’existence des objets techniques », thèse publiée en 1958). Pour lui, la réalité technique fait partie intégrante de la réalité humaine. La réalité technique ne s’oppose pas à la culture humaine et au contraire y participe entièrement par l’apport de la valeur culturelle des objets techniques. Il démontre que la réalité technique par les outils qu’elle génère transforme la société humaine dans laquelle elle est conçue et donc transforme sa culture1.

De quelles transformations parle-t-on ?

Chaque transformation nait d’une maitrise technique et on peut illustrer cette assertion avec trois grandes révolutions. La première a commencé avec la maitrise technique de fabrication des pierres taillées2 . Puis ce fut le tour de la révolution agricole avec la maitrise technique de la domestication des animaux et l’invention de l’agriculture qui a provoqué la sédentarisation et a regroupé les communautés humaines en centre « urbain » avec toutes les conséquences sur l’organisation et le contrôle de la vie communautaire. C’est enfin, la maitrise de l’énergie avec l’essor de la machine à vapeur qui a donné naissance à la révolution industrielle – qui s’accélère avec l’usage des énergies fossiles (charbon, pétrole) puis de l’atome avec la maitrise de l’électricité « énergie universelle ».

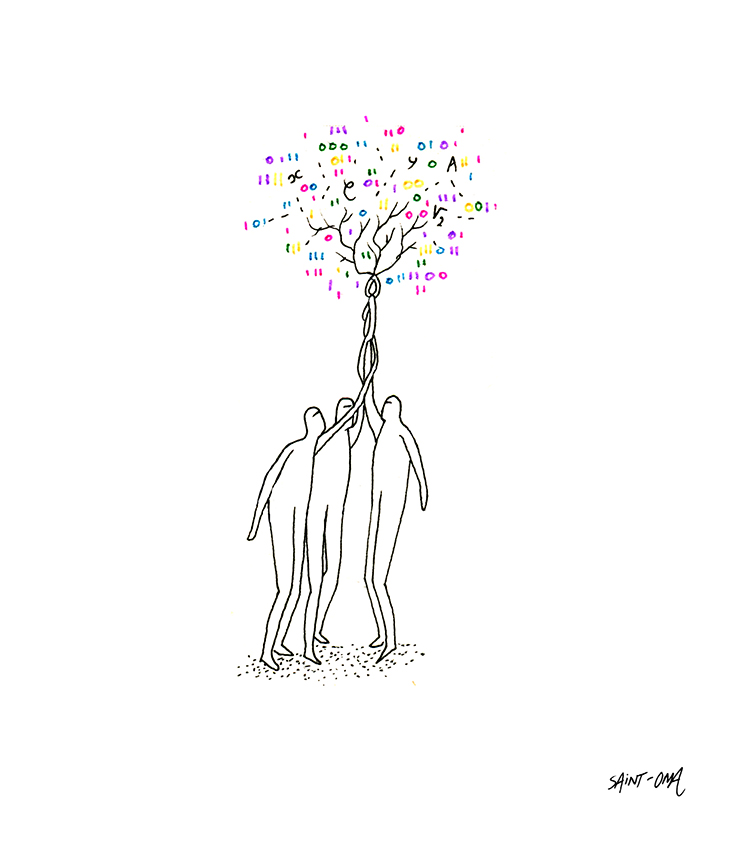

Et nous sommes en train de vivre une transformation provoquée par la maitrise technique de l’information autrement dit l’informatique qui a enclenché la quatrième révolution celle de la société « numérique ». Gilbert Simondon n’a pas vraiment connu cette révolution mais il l’a pressentie et il fondait de grands espoirs sur la cybernétique naissante et nous y reviendrons plus loin.

Outil et instrument

Gilbert Simondon propose une distinction entre outil et instrument suivant des différences relatives au corps. L’outil est un objet technique qui permet de prolonger ou armer le corps pour accomplir un geste. L’outil est alors un amplificateur du corps, de sa force musculaire et in fine de l’énergie utilisée (on peut relier ces outils à la puissance dissipée en watt). L’instrument est un objet technique qui permet de prolonger et d’adapter le corps pour obtenir une meilleure perception. L’instrument est alors est alors un amplificateur de la perception … Lunette, microscope, télescope, sextant, sonars, etc. sont des instruments. Les instruments servent à recueillir des informations sur le monde sans accomplir une action préalable.

A ce stade, la question qu’on peut se poser est sachant qu’un programme informatique est une œuvre de l’esprit et que sa mise en œuvre est une technique qui engendre un « outil », quel serait le nom à donner à ce qui permet de prolonger la pensée et adapter le cerveau et/ou le corps et/ou la perception pour obtenir une meilleure « intelligence » ? … on peut l’appeler logiciel !

Culture et technique

L’œuvre de Gilbert Simondon est centrée sur le fait que la technique est un fait culturel et donc que la technique est totalement intégrée dans la culture. À ce titre, la pensée technique doit être enseignée à toutes et à tous. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Gilbert Simondon et d’autres après lui, comme Bernard Stiegler2, considèrent que ce schisme prend sa source dans la pensée philosophique grecque. Il défend le fait que l’existence d’un objet technique est une expression culturelle car sa création procède d’un schéma mental. Il conclut que la technique doit être incorporée dans la culture afin que celle-ci rende compte de l’acte humain que constitue la conception des objets techniques : cela implique de considérer non seulement leur usage, mais aussi et surtout leur genèse. On peut en conclure que puisque l’éducation scolaire a pour objectif de donner à chacun les apprentissages qui lui seront nécessaire en tant qu’adulte et donc structurer le socle de la vie sociale et culturelle du pays, il est primordial de fournir à tous les élèves les schémas mentaux de la conception des objets techniques.

Gilbert Simondon insiste sur le fait que plus l’objet technique est perçu comme une boite noire d’entrées et de sorties, et plus l’homme qui l’utilise lui est aliéné. Ce qui est magnifiquement illustré par le fait que la plupart de nos concitoyens, ne voyant dans l’intelligence artificielle qu’une boite noire, craignent naturellement d’y être asservis !

Mais le paradoxe est qu’à l’heure où la société fantasme sur l’asservissement de l’homme par l’intelligence artificielle, G. Simondon pensait que « la cybernétique libère l’homme de la fermeture contraignante de l’organisation en le rendant capable de juger cette organisation au lieu de la subir en la vénérant et en la respectant parce qu’il n’est pas capable de la penser ou de la constituer » tout en argumentant que toute libération acquise par une augmentation des savoirs porte en son sein une prochaine aliénation par les « êtres techniques » si la culture ne s’en empare pas. Sa « prophétie » semble se vérifier pour la « cybernétique » pour laquelle cependant il fondait pourtant de grands espoirs.

De l’enseignement de l’informatique

Bien sûr on ne peut que se féliciter de changements récents qui introduisent l’enseignement de l’informatique au collège et au lycée et de l’initiative PIX7 pour permettre à chacun de s’évaluer. Mais certains annoncent « dans le passage de l’informatique au numérique, c’est l’introduction d’une dimension culturelle, sociale et éthique qui est en jeu, dans une perspective non plus techniciste mais historique et citoyenne8». Par là même, ils affirment que l’important n’est pas de comprendre l’informatique (vision techniciste) mais de comprendre et étudier les usages de la technique (vision humaniste).

Nous pensons que cette reproduction du schisme évoqué plus haut est une immense erreur. Comme l’écrivait Simondon, l’éducation est vecteur d’apprentissage de la culture et « le Savoir n’est pas savoir ce qui se passe d’un point de vue technique mais le comprendre .. savoir n’est pas lire Châteaubriant parlant de Pascal mais de refaire de ses mains une machine telle la sienne et si possible la ré-inventer au lieu de la reproduire en utilisant les schèmes intellectuels et opératoires qui ont été utilisés par B. Pascal ». De la même manière qu’un livre n’apporte rien à un analphabète, l’informatique ne rend pas autonome celui ou celle que ne la comprend pas, et réduit son usager à un statut de consommateur et, in fine, ne permet pas au citoyen d’élaborer une pensée critique ni pour lui-même ni pour son usage.

Le problème est que l’urgence actuelle due à la révolution numérique a multiplié les besoins de formation. De plus, le manque d’enseignants maitrisant la pédagogie de l’informatique nous fait rentrer dans un cercle vicieux puisque moins il y a de professeurs et moins il y en aura par rapport à une demande en croissance exponentielle. Devant le « mur » qui est devant nous, de nombreuses initiatives se sont mises en place pour le contourner ou pallier le manque de compétences comme Class’Code.

L’informatique est à la fois une science, une technologie, une industrie et maintenant une culture par l’impact et la transformation qu’elle a sur la société. C’est sous l’ensemble de ces facettes qu’elle doit être appréhendée permettant à chacun et à chacune d’avoir les clés d’entrée pour ne pas y être aliéné.e. Et le rappel de ce billet sur l’œuvre de Gilbert Simondon a pour objectif de faire comprendre que tant que l’informatique et les sciences du numérique ne seront pas vues comme un fait culturel plein et entier dans la société française du XXIème siècle, il sera toujours compliqué de réussir pleinement cet enseignement. La mère des batailles est donc bien un enjeu culturel.

Gérard Giraudon, chercheur et conseiller du Président Inria.

Pour en savoir plus :

- Gérard Berry : « L’hyperpuissance de l’informatique », Odile Jacobs, ISBN 2738139531, octobre 2017.

- Sacha Loeve : Technique, travail et anthropologie chez Arendt et Simondon.

- Gilbert Simondon : « Du mode d’existence des objets techniques », collection – Analyse et Raisons Aubier éditions Montaigne, 1958 ; à noter qu’il y a eu 3 autres éditions augmentées aux éditions Aubier (1969, 1989, 2012).

- Emission de France Culture « Avoir raison avec… Gilbert Simondon » 28/07/2019.

- Jean-Hugues Barthélémy, sur France Culture.

Notes:

1 Sans faire référence aux débats « main-intelligence » d’Aristore-Anaxagore, on peut également faire le rapprochement avec les travaux de François Jouen (Cognition Humaine et Artificielle (CHArt)) pour qui la technologie elle-même a toujours fait évoluer la cognition et cette relation symbiotique façonne nos capacités cérébrales. On peut aussi lire les travaux associés des liens entre technique et nature humaine ou condition humaine.

2 La technicité participe originairement à la constitution de l’homme (l’hominisation) : Bernard Stiegler.

3 Centre d’études et de recherches pour l’innovation dans l’enseignement de l’OCDE créé en 1968.

4 Et l’actualité nous montre son intérêt majeur pour lutter contre l’épidémie du Covid-19.

5 Voir l’excellent article de J-P d’Archambault: https://www.epi.asso.fr/revue/articles/a0509a.htm.

6 Une étude de 2012 montre que le problème est malheureusement partagé dans les pays de l’OCDE (http://www.oecd.org/fr/education/scolaire/Connectes-pour-apprendre-les-eleves-et-les-nouvelles-technologies-principaux-resultats.pdf).

7 https://pix.fr/enseignement-scolaire/.

8 HERMÈS, LA REVUE 2017/2 (n° 78) « Les élèves, entre cahiers et claviers »

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2017-2.htm

Laisser un commentaire