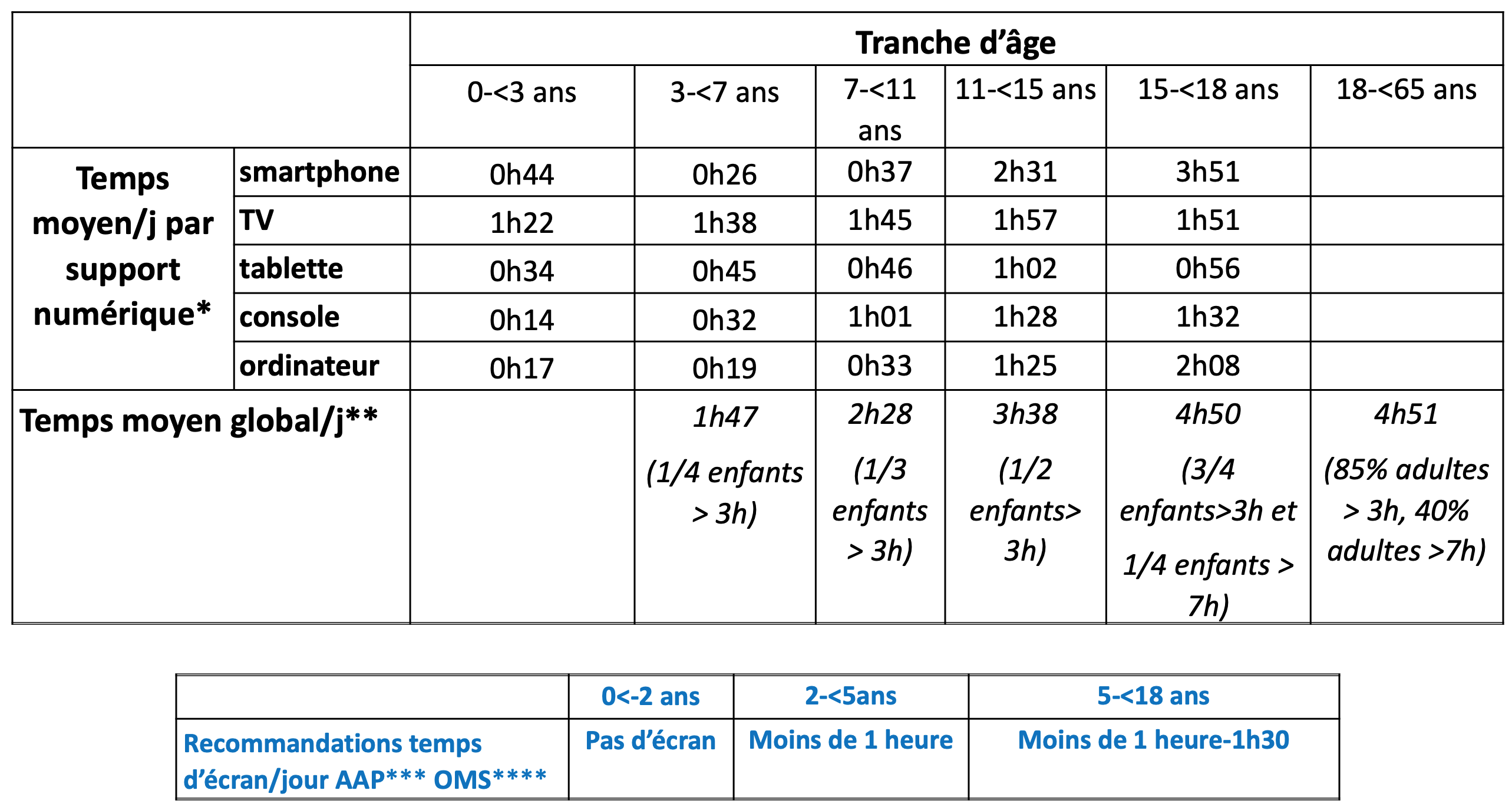

Le déploiement d’internet dans les années 1990, l’arrivée des smartphones en 2007 et plus récemment, les confinements successifs liés à la pandémie COVID 19 en 2020, se sont accompagnés d’une véritable explosion des temps d’écran et ce dès le plus jeune âge. Pour accompagner ce changement d’usage, des recommandations ont été mises en place, mais ne semblent pas suffisantes car déjà remises en question: elles ne tiendraient pas compte de tous les enjeux en présence, à savoir d’ordre sanitaire pour l’espèce humaine, mais aussi environnemental, et, finalement, sociétal.

Si dans le premier article, le Dr Servane Mouton abordait l’impact des NTIC sur la sédentarité, le sommeil, et la vision et plus globalement sur le développement des enfants, dans l’article ci dessous elle questionne et nous partage des propositions d’actions pour accompagner et contrôler l’impact des NTIC dans nos vies.

| NTIC :

Sigle désignant « Nouvelles technologies de l’information et de la communication » qui regroupe l’« ensemble des techniques et des équipements informatiques permettant de communiquer à distance par voie électronique » (Dictionnaire Larousse). Les NTIC permettent à leurs utilisateurs d’accéder aux sources d’information, de les stocker, voire de les transmettre à d’autres utilisateurs dans un délai très court. Definition extraite de Grevisse, Y. R. DE LA FALSIFICATION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS DANS LE SECTEUR EDUCATIF EN RDC: les enjeux des NTIC. Technological Forecasting & Social Change, 77, 265-278. |

Une attention manipulée

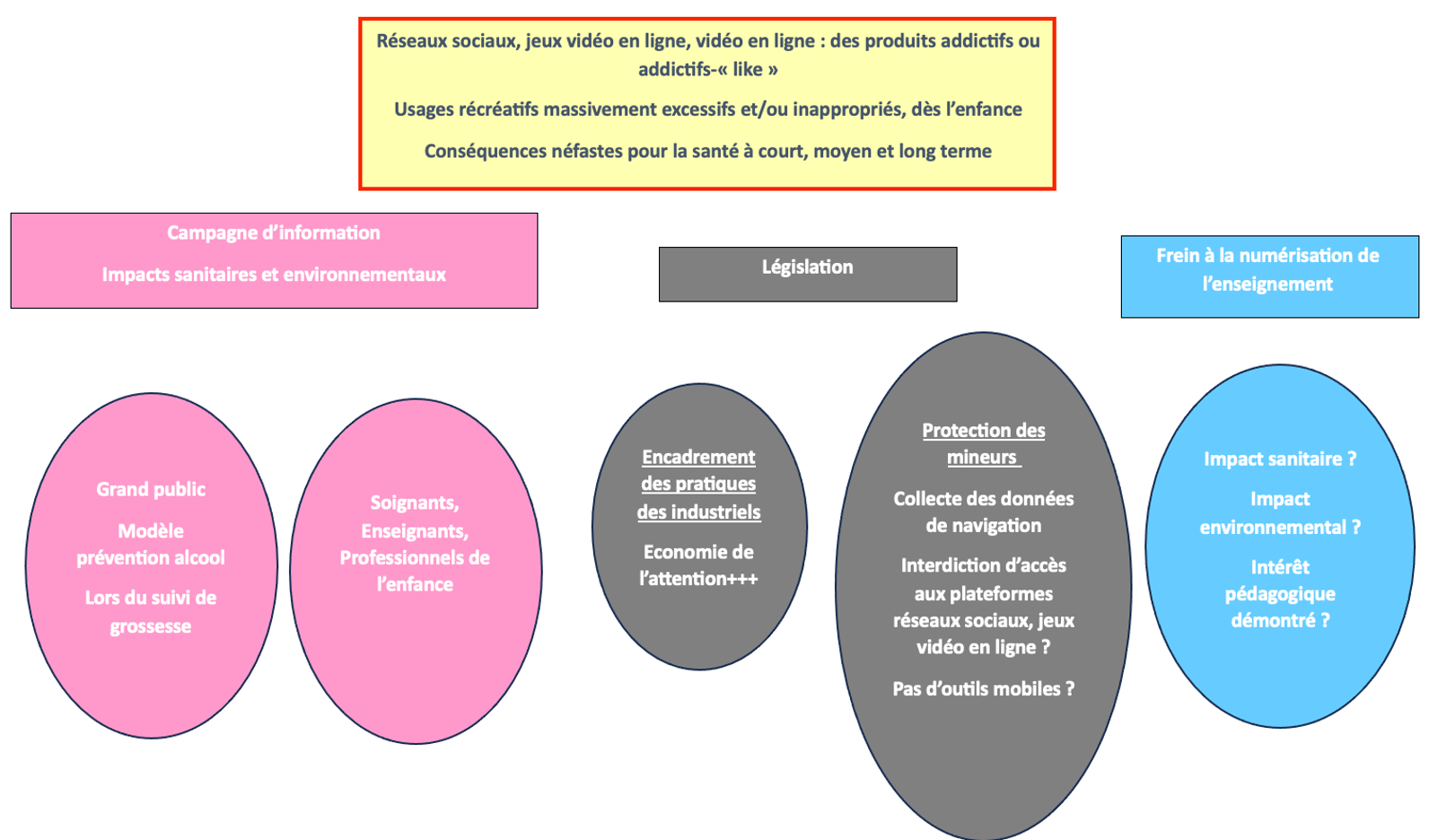

Revenons aux usages actuels : comment sommes-nous arrivés à de tels excès ? En grande partie à cause de l’essor non réglementé de l’économie de l’attention. Les industriels du secteur, réseaux sociaux, jeux vidéo et autres activités récréatives et/ou commerciales en ligne, cherchent à augmenter le temps de connexion afin notamment de recueillir le plus possible de données de navigation qui seront ensuite sources de profits. La conception des algorithmes repose sur une connaissance fine du fonctionnement cérébral, ce qui rend (quasiment) irrésistibles les contenus de ces plateformes proposés « gratuitement ». La stimulation du système de récompense par la nouveauté ou les gratifications, les effets de « simple exposition » et de « dotation », la pression sociale, la « Fear Of Missing Out », sont des leviers parmi d’autres pour capter et maintenir captive notre attention. On ne parle officiellement d’addiction que pour les jeux vidéo en ligne et les jeux d’argent, les termes « addictif-like », usages « abusifs » ou « compulsifs » sont employés pour les autres produits1.

Somme toute, il nous semble que l’histoire du tabac se répète : des produits addictifs ou addictifs-like sont mis à disposition de tous y compris des mineurs, et leur usage a des effets délétères multiples et avérés sur la santé à court, moyen et long terme. Avec les NTIC, les dégâts sont cependant bien plus diffus. Et les parties prenantes bien plus nombreuses.

Il y a bien entendu les GAFAM et autres acteurs du secteur. A ce titre, la numérisation croissante de l’enseignement, dès la maternelle, est une aubaine : outre l’immense marché représenté par les établissements scolaires, les habitudes prises dans l’enfance ont une forte chance/un haut risque de perdurer. L’écran fera ainsi partie intégrante de l’environnement de l’individu.

Mais toutes les industries reposant sur la consommation (cf ci-dessus) : agro-alimentaire, alcool, cigarettes e-ou classiques, textiles, jeux et jouets, etc. ont aussi intérêt à laisser libre cours à l’invasion numérique. Les achats/ventes en ligne, les publicités officielles ou déguisées, ciblées grâce à l’analyse des données de navigation, permettent au marketing d’être redoutablement efficace.

Quelques propositions

Estimation des coûts des NTIC pour la santé publique

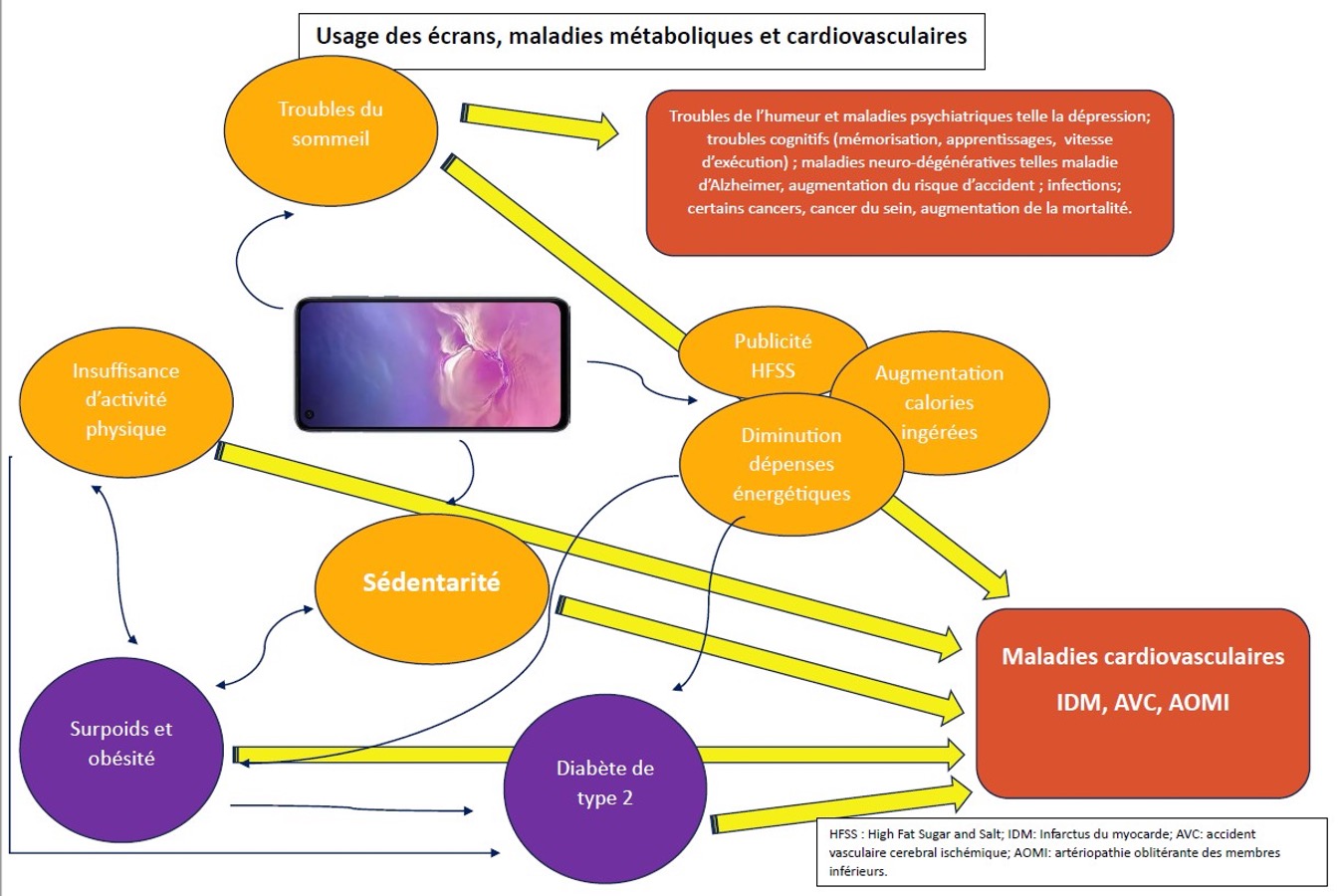

Il serait intéressant, nécessaire même, d’évaluer les coûts en terme de santé des usages numériques. La souffrance n’a pas de prix…Mais il est sans doute possible d’estimer la part de responsabilité des NTIC dans les dépenses pour les consultations et traitements en orthophonie, en psychomotricité, en psychiatrie, en ophtalmologie, ou pour les maladies métaboliques et cardiovasculaires, les troubles du sommeil et ses conséquences multiples.

Législation efficace quant de l’économie de l’attention, sécurisation de la navigation sur internet.

L’économie de l’attention devrait être efficacement régulée, au vu des conséquences délétères multiples sur le plan sanitaire d’un usage excessif/abusif qu’elle favorise.

Une législation similaire à celle ayant cours pour la recherche biomédicale devrait s’appliquer à la recherche-développement (RD) de ces produits, considérant qu’il s’agit de recherche impliquant des sujets humains, et de produits dont l’usage affecte leur santé eu sens large. On pourrait s’inspirer du Code de la Santé Publique, définissant par l’article L 1123-7 le Comité de Protection des Personnes (CPP) comme chargé « d’émettre un avis préalable sur les conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine, au regard des critères définis.

Il faudrait exiger la transparence du secteur des NTIC, rendant les données de navigation ainsi que les dossiers de RD de produits impliquant la captation de l’attention accessibles aux chercheurs indépendants et institutionnels.

Protection des mineurs

Sur internet, le code de la sécurité intérieure ne traite pas la question de la protection des mineurs sous l’angle de la prévention contre l’addiction, mais uniquement contre l’exposition à la pornographie, à la violence et à l’usage de drogues (article L. 321-10). Or les adolescents jouent massivement en ligne : 96% des 10-17 ans sont des joueurs, et ils représentent 60 % des joueurs en ligne français. Dans cette même classe d’âge, 70 % utilisent les réseaux sociaux. Ceci représente une exception dans le domaine de l’addiction. Pour mémoire, on estime que la seule industrie du jeu vidéo pesait 300 milliards de dollars en 2021…

La navigation sur internet devrait être sécurisée : une ambitieuse proposition de loi est en cours d’examen au Sénat, concernant l’accès aux contenus pornographiques, les contenus pédopornographiques, le cyberharcèlement, l’incitation à la haine en ligne, la désinformation, les arnaques en ligne, les jeux à objets numériques monétisables. Elle inclut aussi l’interdiction de publicités ciblées pour les mineurs sur les plateformes. Espérons qu’une fois cette loi votée, les obstacles techniques robustes seront surmontés, rapidement.

Une loi vient d’être promulguée, établissant la majorité numérique à 15 ans pour les réseaux sociaux. Ceci est un témoin de la prise de conscience des enjeux, et nous espérons qu’elle sera mise en application de façon efficiente, malgré les obstacles techniques considérables. Malgré tout, elle nous parait insuffisante : qu’en est-il des 15-18 ans ? Qu’en est-il des des jeux vidéo en ligne, dont le caractère addictif potentiel est pourtant lui reconnu par l’OMS ?

On peut saluer le projet de loi visant la sécurisation et la régulation de l’espace numérique, qui prévoit que les mineurs ne seront plus l’objet de publicités ciblées. Malheureusement, ils ne seront pas protégés des publicités « classiques »…

Témoin de l’intensité du lobbying de l’industrie agro-alimentaire, et des enjeux économiques sous-jacents, soulignons ainsi un détail qui n’en est pas dans une autre loi promulguée le 9 Juin dernier, portant sur les influenceurs des réseaux sociaux. Cette dernière va ainsi encadrer la promotion faite par ces derniers : ils n’auront plus le droit de vanter les boissons alcoolisées, le tabac, les e-cigarettes. Un amendement avait été apporté après la première lecture au Sénat, afin d’ajouter dans cette liste les aliments trop sucrés, salés, gras ou édulcorés, la publicité par les influenceurs étant particulièrement persuasive en particulier pour les plus jeunes. Les auteurs de l’amendement s’appuyaient d’une part sur une expertise collective de l’Inserm de 2017 concluant que les messages sanitaires (« manger, bouger » par exemple, note de l’auteur) ont une faible portée sur le changement des comportements alimentaires ; d’autre part sur le fait que de nombreux experts de santé publique, à commencer par l’OMS et Santé Publique France, ont démontré que l’autorégulation de l’industrie agroalimentaire sur laquelle s’appuie la France (tels qu’un engagement volontaire en faveur de « bonnes pratiques ») est inefficace.

Mais cet amendement a lui-même été amendé, laissant libre cours à cette publicité, comme sur les autres médias… Comme maintes fois auparavant, les tentatives pour préserver les moins de 18 ans de l’influence de ces publicités ont été écartées. Elles seront donc simplement assujetties aux mêmes règles que sur les autres supports, comme être accompagnées de messages promouvant la santé (manger-bouger, etc).

L’argument, pourtant souligné par les auteurs de l’amendement : « Le coût global (en France) d’un régime alimentaire néfaste sur le plan diététique dépasse les 50 milliards d’euros par an, celui du diabète de type 2 représentant à lui seul 19 milliards d’euros. » n’a pas suffi…

Globalement, la collecte des données de navigation des mineurs, qu’elles soient exploitées immédiatement ou lors de leur majorité (numérique ou civile) nous parait poser problème. Et que l’âge même de la majorité diffère dans les vies civile ou numérique (pour les données de navigation selon le Réglement Général de Protection des données (RGPD) et maintenant en France pour l’accès aux réseaux sociaux, cette majorité numérique est à 15 ans) nécessiterait des éclaircissements au vu des enjeux précédemment exposés (et de de ceux que nous n’avons pu détailler).

Il nous semble que tant qu’une législation vis-à-vis des pratiques des industriels n’est pas efficiente pour protéger les usagers de ces risques, la vente et l’usage de smartphone et autres outils mobiles à ou pour les mineurs devrait être remise en question, de même que leur accès aux plateformes de réseaux sociaux et de jeux vidéo en ligne.

L’épineuse question de l’enseignement

En 2022, le Conseil Supérieur des Programmes du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports soulignait les disparités de valeur ajoutée de l’usage des outils numériques dans l’enseignement selon les matières, les enseignants, le profil des élèves aussi. Il recommandait notamment 2 : « avant l’âge de six ans, ne pas exposer les enfants aux écrans et d’une manière générale à l’environnement numérique ; de six à dix ans, à l’école, privilégier l’accès aux ressources offertes par le livre, le manuel scolaire imprimé. » Pourtant, l’état français soutient encore financièrement et encourage fortement la numérisation des établissements scolaires dès l’école primaire, et même, en maternelle. Tandis que la Suède a fait cette année marche arrière sur ce plan-là, attribuant études à l’appui la baisse des résultats de leurs élèves (que l’on observe également en France) à la numérisation extensive de l’enseignement effectuée au cours des dernières années, et préconisant le retour aux manuels scolaires papier. Considérant en outre les arguments sanitaires cités précédemment et l’impact environnemental avéré des NTIC, leur usage par les élèves et leur déploiement dans les écoles, collèges et lycées devrait être réellement et mieux réfléchi. Par ailleurs, les smartphones devraient être exclus de l’enceinte des établissements scolaires, afin d’offrir un espace de déconnexion et d’éviter de favoriser les troubles attentionnels induits par leur seule présence, même lorsqu’ils sont éteints.

Campagne d’information à grande échelle

Les enjeux sont tels qu’une information de l’ensemble de la population apparait urgente et nécessaire, sur le modèle « choc », par exemple, de la prévention de la consommation d’alcool. Le sujet devrait être abordé dès le début de grossesse, cette période étant généralement celle où les futurs parents sont les plus réceptifs et les plus enclins à remettre en cause leurs pratiques pour le bien de l’enfant à venir. La formation des soignants, professionnels de l’enfance, et des enseignants est indispensable, devant s’appuyer sur les données les plus récentes de la littérature scientifique.

Protection des générations futures

L’étendard de la croissance est systématiquement brandi lorsque l’on incite à reconsidérer la pertinence du déploiement du numérique. Mais il est aujourd’hui reconnu largement qu’une croissance infinie n’est ni raisonnable ni souhaitable dans notre écosystème fini.

Or les NTIC sont tout sauf immatérielles. Leurs impacts environnementaux sont directs et indirects 3,4. Les premiers sont essentiellement dus à la phase de fabrication des terminaux : extraction des matières premières associée à une pollution colossale des sites dans des pays où la législation est quelque peu laxiste (Afrique, Chine, Amérique du Sud notamment) et des conséquences dramatiques en particulier pour les populations voisines et les travailleurs locaux (conditions de travail déplorables, travail des enfants), acheminement des matériaux. Mais aussi à leur fonctionnement et au stockage des données, au recyclage insuffisant (pollution eau/sol/air, consommation d’eau et d’énergie). Les seconds sont consécutifs au rôle central des NTIC dans la « grande accélération », avec encouragement des tendances consuméristes. Ils sont plus difficilement estimables et probablement les plus problématiques.

Il est entendu que la santé humaine est étroitement liée à la qualité de son environnement, et que l’altération de celui-ci la compromet, comme elle compromet tout l’écosystème.

Certes la médecin a progressé considérablement, notamment parallèlement aux innovations technologiques s’appuyant sur le numérique. Mais, nous avons au moins le droit de poser la question : ne vaut-il pas mieux œuvrer à améliorer notre hygiène de vie (sédentarité, activité physique, alimentation) et notre environnement (pollution atmosphérique, perturbateurs endocriniens) pour entretenir notre santé cardiovasculaire, que développer des instruments sophistiqués permettant d’explorer et de déboucher une artère, à grand coût économique et environnemental ? Instruments qui ne bénéficieront qu’à une minime fraction de la population mondiale, celle des pays riches ou aux classes aisées des pays qui le sont moins. Et le coût environnemental est justement assumé majoritairement par les pays les plus pauvres, dont sont issus les matières premières et où ont lieu le « recyclage » et le « traitement » des déchets.

En résumé

Les innovations portées par les NTIC ont un fort potentiel de séduction voire de fascination. Ne pas rejoindre sans réserve la révolution numérique ferait-il de nous des technophobes réfractaires au progrès ? Et si au contraire il était temps de prendre conscience des dangers et écueils liés à un déploiement extensif et non réfléchi de ces technologies ?

Références bibliographiques

- Montag C, Lachmann B, Herrlich M, Zweig K. Addictive Features of Social Media/Messenger Platforms and Freemium Games against the Background of Psychological and Economic Theories. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019 Jul 23;16(14):2612.

- Avis sur la contribution du numérique à la transmission des savoirs et à l’amélioration des pratiques pédagogiques – juin 2022. Conseil Supérieur des Programmes, Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports

- Impacts écologiques des Technologies de l’Information et de la Communication – Les faces cachées de l’immatérialité. Groupe EcoInfo, Françoise Berthoud. EDP Sciences. 2012.

- Le numérique en Europe : une approche des impacts environnementaux par l’analyse du cycle de vie (NumEU) – Green IT. 2021.