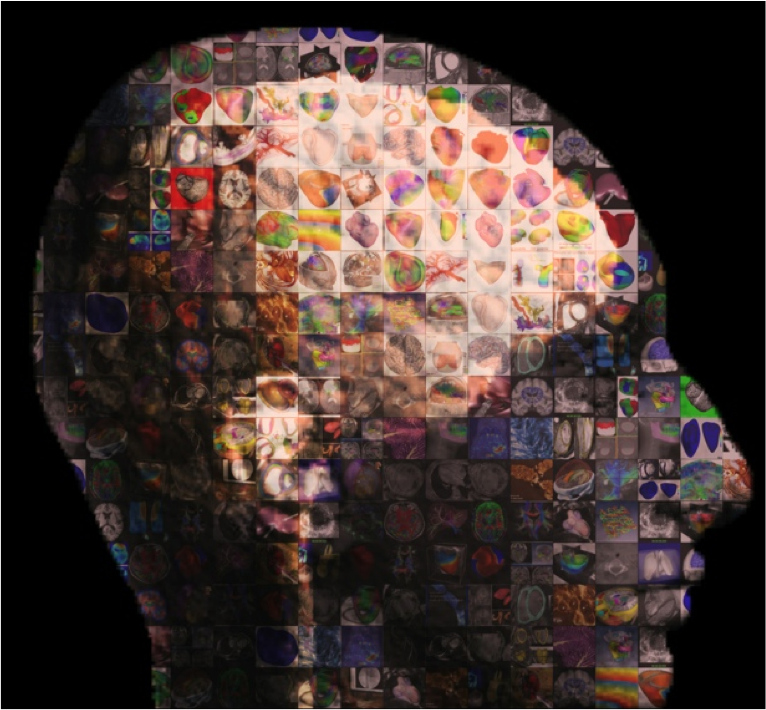

Nicholas Ayache nous parle de son cours au collège de France, « Le patient numérique personnalisé : images, médecine, informatique ». Un mariage de l’informatique et de la médecine, l’image omniprésente. Il nous fait pénétrer dans des recherches parmi les plus avancées en imagerie médicale computationnelle. Il nous fait découvrir un aspect essentiel de la médecine de demain.

@Asclepios-Inria

@Asclepios-Inria

L’imagerie médicale computationnelle, à la croisée de l’informatique, des sciences numériques et de la médecine, a pour objectif de concevoir et développer des logiciels de traitement informatique des images médicales pour assister le médecin dans sa pratique clinique. Ces logiciels visent notamment à enrichir le diagnostic en extrayant, à partir des images médicales, des informations objectives et cliniquement utiles. Ils visent également à assister la pratique thérapeutique avec des algorithmes de planification et de simulation appliqués à un modèle numérique du patient.

Mais avant de développer ces différents points, revenons un instant sur la nature même des images médicales, et sur les nombreux problèmes que pose leur exploitation.

L’essor des images médicales

Les images médicales sont aujourd’hui omniprésentes dans la pratique clinique courante et hospitalière. Outre les radiographies, quatre grandes modalités d’imagerie sont couramment utilisées : le scanner, l’IRM, l’échographie, ou la scintigraphie . Les images produites par ces quatre modalités sont volumiques : elles fournissent en chaque point du corps humain des informations mesurées dans un petit élément de volume appelé voxel, l’extension volumique du pixel.

Il existe d’autres modalités d’imagerie du corps humain, et de nouvelles techniques émergent régulièrement. Citons par exemple l’élastographie qui permet de mesurer l’élasticité des tissus à partir d’IRM ou d’ultrasons, et l’endomicroscopie qui permet de visualiser l’architecture microscopique des cellules à l’extrémité de fibres optiques.

La plupart des images médicales sont très volumineuses. L’image anatomique d’un organe, voire du corps entier peut contenir entre quelques millions et plusieurs centaines de millions de voxels (pixel en 3D), stockés dans d’immenses matrices 3-D de nombres. La quantité d’information augmente rapidement lorsque plusieurs images sont acquises sur un même patient pour exploiter la complémentarité des différentes modalités, ou pour suivre une évolution temporelle ; il s’agit alors d’images 4-D avec trois dimensions spatiales et une dimension temporelle.

Comme si ce déluge d’images ne suffisait pas, de grandes bases de données d’images deviennent progressivement accessibles sur la Toile d’Internet. Ces images sont souvent accompagnées de métadonnées sur l’histoire du patient et sur sa pathologie.

Le rôle de l’informatique et des sciences numériques

Face à toutes ces images et à leur complexité, le médecin ne peut généralement extraire visuellement que des informations lacunaires et qualitatives. Les images volumiques ne sont souvent visualisées que sous la forme de coupes 2-D. Il est alors quasiment impossible de quantifier précisément le volume d’une tumeur, de détecter une anomalie isolée dans un organe entier et suivre son évolution subtile entre deux examens, ou de quantifier dans une série temporelle d’images le mouvement d’un organe dynamique comme le cœur. Il est encore plus difficile de planifier une intervention délicate sans l’aide de l’ordinateur.

L’informatique et les sciences numériques jouent alors un rôle crucial pour exploiter de façon rigoureuse et optimale cette surabondance d’information. Elles sont essentielles pour l’analyse des images reconstruites dont le but est d’extraire de façon objective l’information cliniquement pertinente et de la présenter dans un cadre unifié et intuitif au médecin. Elles offrent également la possibilité de construire un modèle numérique du patient pour la simulation : simulation de l’évolution d’une pathologie ou de l’effet d’une thérapie par exemple, ou simulation de gestes médicaux ou chirurgicaux pour l’entrainement du praticien (réalité virtuelle). Enfin, en combinant des images pré-opératoires avec des images interventionnelles (prises pendant l’intervention), elles offrent de nouvelles capacités de visualisation qui rendent le patient virtuellement transparent (réalité augmentée) pour le guidage de gestes complexes.

Analyse et simulation informatiques des images médicales reposent sur des algorithmes qui doivent prendre en compte la spécificité de l’anatomie et de la physiologie humaines à l’aide de modèles mathématiques, biologiques, physiques ou chimiques, adaptés à la résolution des images. Ces modèles du corps humain dépendent eux-mêmes de paramètres permettant de modifier la forme et la fonction des organes simulés. Utilisés avec un jeu de paramètres standard, les modèles sont génériques : ils décrivent et simulent la forme et la fonction moyennes des organes dans une population. Mais avec les images médicales et l’ensemble des données disponibles sur un patient spécifique, les paramètres d’un modèle générique peuvent être ajustés grâce à des algorithmes pour reproduire plus précisément la forme et la fonction des organes de cet individu. On dispose alors d’un modèle personnalisé.

Patient numérique personnalisé et médecine computationnelle

Le patient numérique personnalisé n’est autre que cet ensemble de données numériques et d’algorithmes permettant de reproduire à diverses échelles la forme et la fonction dynamique des principaux tissus et organes d’un patient donné. C’est aussi le cadre unifié qui permet d’intégrer les informations provenant des images anatomiques et fonctionnelles du patient, ainsi que les informations qui décrivent l’histoire singulière du patient et de sa maladie.

Rappelons ici que les modèles numériques et personnalisés du patient sont destinés à assister le médecin dans sa pratique médicale : assister le diagnostic en quantifiant l’information présente dans les images ; assister le pronostic en simulant l’évolution d’une pathologie ; assister la thérapie en planifiant, simulant et contrôlant une intervention. Voilà ce qui préfigure la médecine computationnelle de demain, une composante informatique de la médecine destinée à assister le médecin dans l’exercice de sa pratique médicale au service du patient.

Des images médicales au patient numérique

Dans ma leçon inaugurale, intitulée « des images médicales au patient numérique », j’ai choisi quatre exemples qui illustrent une certaine progression des algorithmes et des modèles mis en œuvre pour exploiter les images médicales. Les deux premiers exemples, morphométrie et endomicroscopie computationnelles, relèvent du domaine de l’anatomie computationnelle. Les algorithmes utilisés s’appuient sur des modèles géométriques, statistiques et sémantiques du corps humain. Les deux exemples suivants, oncologie et cardiologie computationnelles, relèvent de la physiologie computationnelle. Leurs algorithmes s’appuient en plus sur des modèles biologiques, physiques ou chimiques du corps humain, à plusieurs échelles.

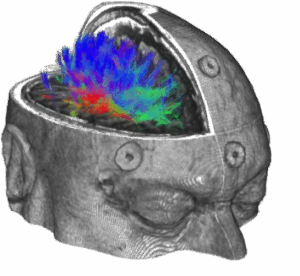

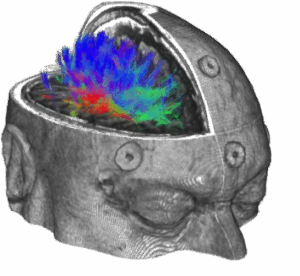

Tractographie dans des images IRM de diffusion

Tractographie dans des images IRM de diffusion

pour révéler la connectivité du cerveau. @Asclepios-Inria

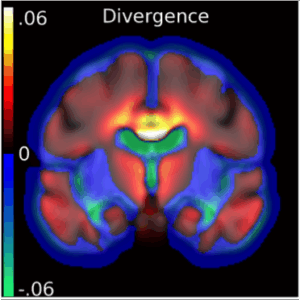

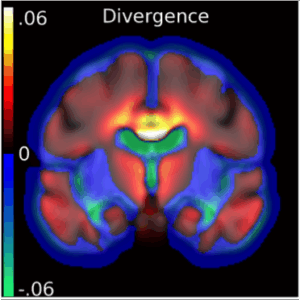

Divergence du flux de déformation dans l’évolution de la maladie d’Alzheimer:

Divergence du flux de déformation dans l’évolution de la maladie d’Alzheimer:

la couleur représente les régions changeant de volume @Asclepios-Inria

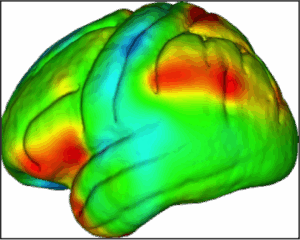

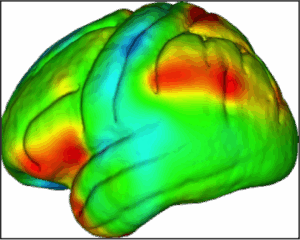

Variabilité des sillons corticaux mesurée sur 98 cerveaux sains,

Variabilité des sillons corticaux mesurée sur 98 cerveaux sains,

les zones rouges étant les zones de plus forte variabilité @Asclepios-Inria

Exemple 1 : Morphométrie Computationnelle

À l’aube du 21ème siècle, l’anatomie descriptive devient statistique. L’informatique et les sciences numériques permettent d’exploiter de larges bases de données d’images médicales pour construire des atlas statistiques 3-D de l’anatomie des organes. Ils permettent ainsi de quantifier la variabilité de la forme du cortex cérébral, ou celle de la structure des ventricules cardiaques. La dimension temporelle peut être prise en compte, pour construire des atlas statistiques 4-D, qui capturent l’évolution statistique des formes anatomiques avec le temps, et permettent par exemple de construire des algorithmes capables de quantifier l’atrophie anormale du cerveau dans la maladie d’Alzheimer. L’imagerie computationnelle joue ici le rôle d’un microscope informatique qui permet de révéler des informations cliniquement pertinentes qui sont peu ou pas visibles dans les images médicales originales.

Atlas Intelligent en endomicroscopie :

Atlas Intelligent en endomicroscopie :

à la présentation de l’image de la première ligne, les images visuellement similaires

s’affichent automatiquement avec leur diagnostic @maunakeatech

Exemple 2 : Endomicroscopie Computationnelle

De nouvelles technologies d’imagerie permettent d’acquérir des images de résolution microscopique des tissus à l’intérieur du corps humain. L’informatique est appelée à la rescousse pour améliorer la qualité des images, pour augmenter le champ de vue tout en préservant la résolution grâce à des algorithmes de mosaïques numériques, et enfin en développant le concept d’atlas intelligent : il s’agit de conserver une grande base de données d’images déjà interprétées, et d’utiliser des algorithmes d’indexation d’images par leur contenu pour rapprocher d’une nouvelle image les images de la base de données les plus similaires. Les atlas intelligents pourraient se généraliser à de très nombreuses formes d’images médicales dans le futur.

Modèle computationnel personnalisé

Modèle computationnel personnalisé

de croissance d’une tumeur cérébrale @Asclepios-Inria

Exemple 3 : Oncologie Computationnelle

Des modèles numériques de tumeurs cérébrales sont développés pour mieux exploiter les observations fournies par les images médicales. Ces modèles incluent une composante physiopathologique qui décrit l’évolution de la densité des cellules tumorales dans les tissus cérébraux du patient. Une fois ces modèles personnalisés, des algorithmes permettent de mieux quantifier l’évolution passée de la tumeur, et sous certaines hypothèses, de mieux prédire son infiltration et son évolution future. Les modèles peuvent être enrichis pour guider la planification thérapeutique, notamment en radiothérapie. Ils peuvent également servir à construire des bases de données d’images de tumeurs virtuelles, utilisées pour entrainer des algorithmes d’apprentissage statistique à interpréter automatiquement les images de tumeurs réelles.

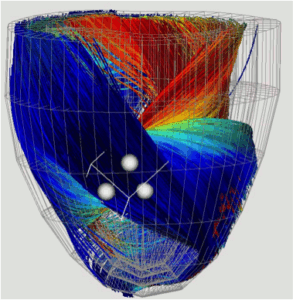

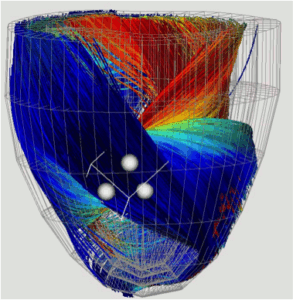

Maillage de calcul des 4 cavités cardiaques p

Maillage de calcul des 4 cavités cardiaques p

our la simulation électromécanique du cœur @Asclepios-Inria

Orientations des fibres cardiaques mesurées in vivo

Orientations des fibres cardiaques mesurées in vivo

par IRM de diffusion @Asclepios-Inria

Exemple 4 : Cardiologie Computationnelle

Les modèles numériques du cœur permettent de simuler son activité électrique et mécanique, ainsi que le mouvement 4-D qui en résulte. Ces modèles peuvent être personnalisés grâce à des images médicales dynamiques, et des mesures de pression et d’électrophysiologie pour l’instant assez invasives (utilisation de cathéters endovasculaires). Les modèles personnalisés permettent à des algorithmes de quantifier la fonction cardiaque, et de prédire certains risques d’arythmie. Ils permettent dans certaines conditions de prédire le bénéfice attendu de certaines thérapies, par exemple la pose d’une prothèse vasculaire dans une artère coronaire, ou l’implantation d’un stimulateur cardiaque destiné à resynchroniser le mouvement des ventricules. Des prototypes permettent déjà à des algorithmes de simuler de façon interactive certains gestes de cardiologie interventionnelle destinés à corriger des arythmies.

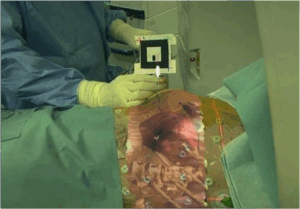

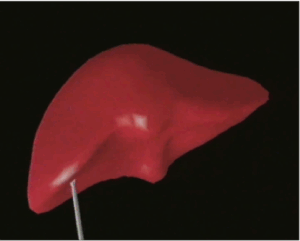

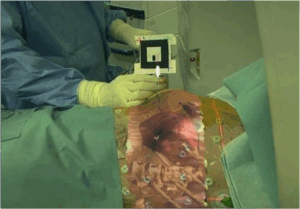

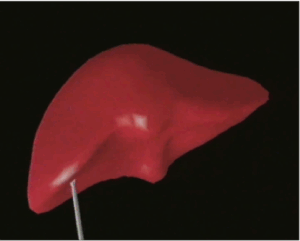

Modèle computationnel du foie pour la réalité augmentée

Modèle computationnel du foie pour la réalité augmentée

et la réalité virtuelle @Ircad-Inria, @Asclepios-Inria

L’imagerie médicale computationnelle, à la croisée de l’informatique et de l’imagerie médicale, fournit de nouveaux outils numériques au service du médecin et du patient, dans le cadre plus large de la médecine computationnelle.

Les progrès actuels dans ces domaines permettent d’entrevoir comment l’informatique et les sciences numériques peuvent accompagner le passage d’une médecine normalisée et réactive à une médecine plus personnalisée, préventive et prédictive . Ils reposent en grande partie sur des avancées algorithmiques en traitement d’images et dans la modélisation numérique de l’anatomie et de la physiologie du corps humain.

Les cours à venir, ainsi que les séminaires et le colloque de clôture approfondiront les fondements algorithmiques, mathématiques et biophysiques de ce domaine de recherche en plein essor, tout en illustrant son caractère pluridisciplinaire et ses avancées les plus récentes. On y retrouvera des scientifiques et des médecins de spécialités variées, au chevet du patient numérique.

Nicholas Ayache, Inria et professeur au Collège de France