Ce texte est proposé par le Conseil National du Numérique et nous le co-publions conjointement ici, dans le cadre de notre rubrique sur les communs numériques.

Qu’entendons-nous par les termes de logiciel libre et open source ? Quels mouvements portent-ils ?

Le mouvement des logiciels libres vient principalement des sciences et des universités, où l’esprit de partage existe depuis la nuit des temps avant même l’arrivée de l’informatique. Bien avant l’utilisation du terme “logiciel libre”, les scientifiques se sont naturellement mis à partager les codes sources des modifications logicielles qu’ils faisaient sur leur ordinateurs pour les faire fonctionner.

Autour des années 1980, cette pratique a été interprétée comme un mouvement de libération des droits des utilisateurs de logiciels, notamment grâce à Richard Stallman, ingénieur américain, qui a inventé le terme Free Software. L’idée de cette vision éthique et philosophique de pratiques qui existaient déjà est qu’il ne doit pas y avoir d’asymétrie entre les droits qu’ont les producteurs des logiciels (c’est à dire les développeurs aujourd’hui) et les utilisateurs de ces logiciels. Ce mouvement s’articule notamment autour des 4 libertés du logiciel libre promues par la Free Software Foundation fondée par Richard Stallman : la liberté d’utiliser le logiciel, celle de l’étudier, celle de re-distribuer des copies du logiciel et et enfin celle de le modifier et de publier ses versions modifiées. Si l’utilisateur bénéficie de ces libertés, alors il a les mêmes droits, voire le même pouvoir, que leurs créateurs sur les logiciels qu’il utilise.

Quelques années plus tard, un autre mouvement est apparu : celui de l’open source. Ce dernier a la particularité d’adopter une stratégie marketing afin de promouvoir les idées du logiciel libre sous l’angle le plus intéressant aux yeux de l’industrie du logiciel. À l’inverse du mouvement porté par Richard Stallman, l’objectif n’est pas de porter un message de libération des droits des utilisateurs, mais de montrer que le développement de logiciels de manière collaborative, à l’instar du logiciel libre, est économiquement et techniquement plus efficace. En mobilisant des cohortes de développeurs issus des quatre coins du monde, on répond beaucoup plus rapidement aux besoins des utilisateurs. Si le code source d’un logiciel est libre, il sera mis à disposition de tous et tout développeur intéressé peut y contribuer pour tenter de l’améliorer, et ce de façon totalement gratuite. À l’inverse, le code source d’un logiciel propriétaire ne sera accessible qu’à son créateur et seul ce dernier pourra le modifier. Cette stratégie a très bien fonctionné et a été adoptée par les entreprises de l’informatique qui ont donné accès aux parties les moins critiques de leurs logiciels pour permettre à des bénévoles d’y contribuer, gagnant ainsi en souplesse de développement et en efficacité.

D’un côté, on a donc un mouvement axé sur les libertés numériques et de l’autre, une stratégie axée sur l’optimisation et la réduction des coûts. Toutefois, quand bien même ces distinctions idéologiques sont bien présentes, les différences pratiques ne sont pas si nettes. En effet, les listes des licences de logiciels tenues par les organismes de chaque mouvement, la Free Software Foundation pour les logiciels libres, et l’Open Source Initiative pour l’open source, sont quasi identiques.

Quelles sont les différences pratiques entre un logiciel libre et un logiciel propriétaire ?

Les libertés garanties par le logiciel libre existent précisément parce que la plupart des logiciels propriétaires ne les assurent pas. Prenons en exemple 3 des libertés promues par le mouvement du logiciel libre.

À première vue, la liberté de modifier le logiciel ne concerne pas les utilisateurs non aguerris, qui n’ont ni le temps ni les compétences pour le faire, ce qui est non sans lien avec une vision un peu élitiste à l’origine du mouvement. Il s’agit alors de donner les droits aux utilisateurs techniquement compétents pour les appliquer. En général, ce sont de grands utilisateurs comme les entreprises ou les administrations publiques qui trouvent un intérêt à modifier le code des logiciels qu’elles utilisent. C’est même très stratégique pour elles car sans cette liberté, elles ne peuvent pas adapter l’outil à leurs besoins et sont dépendantes des choix de leur fournisseur, voire ne peuvent pas en choisir d’autres. En économie c’est ce qu’on appelle un effet de lock in (verrouillage en français) : un client est bloqué par un fournisseur qui est le seul pouvant fournir un service spécifique. Malgré tout, cette liberté de modifier représente tout de même un intérêt pour les utilisateurs sans compétence technique. S’ils expriment un besoin d’ajustement, un développeur (potentiellement leur prestataire) pourra toujours modifier le code pour l’adapter à leurs besoins. Dans le cas d’un logiciel propriétaire, c’est strictement impossible et l’utilisateur devra attendre que le fournisseur prenne en compte ses demandes.

La liberté d’utilisation existe ensuite pour contrer la tendance des logiciels propriétaires à restreindre l’utilisation à une seule application. Le logiciel n’est alors utilisable que sur une machine prédéfinie et nulle part ailleurs. Quand il est libre, on peut utiliser le logiciel absolument comme on le souhaite, même pour le mettre en concurrence.

La liberté d’étudier les codes est quant à elle importante dans notre société pour des raisons de transparence. Avec un logiciel propriétaire, nous ne pouvons jamais être certains que les données transmises sur son fonctionnement sont actuelles ou complètes. C’est exactement la question qui se pose sur le prélèvement des données personnelles par les grandes entreprises. Avec un logiciel libre, nous avons un accès direct à son code, nous permettant de l’étudier, ou de le faire étudier par un expert de confiance.

Comment et pourquoi les grandes entreprises du numérique sont attachées aux logiciels libres ?

À l’origine, le mouvement du logiciel libre n’était pas vu d’un très bon œil par le monde industriel de l’informatique. En effet, à l’époque se développait toute une industrie du logiciel dont le modèle économique était fondé sur la vente de copies de logiciels propriétaires. La seule manière d’utiliser un logiciel était alors de le charger sur sa machine via une cassette puis une disquette et un CD-Rom que les entreprises vendaient à l’unité. L’écosystème du libre qui promouvait la copie gratuite mettait ainsi à mal ce modèle économique.

La situation a depuis changé. De moins en moins de logiciels sont exploités directement sur nos machines : aujourd’hui, la plupart s’exécute sur des serveurs loin de chez nous, c’est ce qu’on appelle le cloud computing (en français informatique en nuage). L’enjeu n’est désormais plus de garder secret les codes des logiciels installés chez les utilisateurs mais de protéger ceux des serveurs sur lesquels sont stockées les données récoltées. Les entreprises ouvrent alors le code de certaines de leurs technologies qui ne sont plus stratégiques pour leur activité. Par exemple, les entreprises ont pu ouvrir les codes sources de leur navigateur web car elles ne fondent pas leur modèle économique sur leur vente, mais sur la vente des services auxquels on accède via ces navigateurs web.

Il est cependant important de relever que ces grandes entreprises du numérique gardent bien souvent le contrôle sur le développement des projets open source qu’elles lancent. Par exemple, Google a lancé un projet open source appelé Chromium sur lequel s’appuie son navigateur web phare Chrome. Les contributeurs de Chromium sont en réalité en grande majorité des employés de Google. Même si un développeur peut modifier à sa guise sa version de Chromium, en ajoutant plus de modules pour protéger sa vie privée par exemple, il n’y a que très peu de chance que ses changements soient acceptés dans la version officielle. Cela permet à Google de garder la mainmise sur la direction stratégique du projet open source.

On sait aujourd’hui que les logiciels libres ont pu contribuer à l’implémentation des monopoles des grandes entreprises du numérique1 : en libérant le code source de cette technologie, ces entreprises vont chercher à la diffuser au maximum pour la rendre populaire et affirmer un standard sur le marché, pour ensuite vendre un service connexe. Dès lors, pour dépasser ces monopoles, les logiciels libres sont nécessaires mais ne suffisent pas. Même si l’on avait accès à tous les codes sources des services de ces entreprises, il n’est pas sûr que l’on soit capable d’opérer des services de la même qualité et interopérables sans avoir la même masse de données.

L’Etat a-t-il un rôle à jouer pour diffuser l’utilisation des logiciels libres ?

« Il est essentiel que l’Etat investisse cette question pour créer une dynamique économique dans laquelle des entreprises recrutent et rémunèrent les développeurs du logiciel libre. »

La réponse dépend des échelles. Au niveau de logiciels de petite taille, il y a énormément de solutions et de modèles économiques qui utilisent exclusivement du logiciel libre et qui fonctionnent très bien. Par exemple, de nombreuses entreprises en France proposent des cloud privés open source qui hébergent des services de calendrier partagé, partage de fichiers, vidéoconférences, etc ; des outils devenus indispensables pour les entreprises et les administrations. Comme les solutions existent, il faut que l’Etat marque fermement sa volonté politique de choisir un fournisseur de solutions libres plutôt que de se tourner vers des solutions propriétaires. Il est néanmoins nécessaire de s’assurer d’avoir les compétences en interne pour maintenir le logiciel et garantir la pérennité de ses choix. En France, il existe de nombreux exemples d’acteurs ayant franchi le pas : dans mon travail je constate que beaucoup d’universités utilisent des solutions libres, notamment pour leur environnement de travail. Dès qu’on se tourne vers des solutions de plus grande envergure, cela se complique. Nous avons les compétences en termes de qualités qui ne sont toutefois pas suffisantes en termes de quantité pour rivaliser sur des services d’aussi grande échelle que les services de messagerie électronique comme Gmail par exemple. Il nous faut alors renforcer la formation pour fournir plus d’ingénieurs sur le marché.

« Si historiquement les logiciels libres ne concernaient qu’une partie relativement petite de la population, aujourd’hui tout le monde est concerné. »

Finalement, il est essentiel que l’Etat investisse cette question pour créer une dynamique économique dans laquelle des entreprises recrutent et rémunèrent les développeurs du logiciel libre. On ne peut plus faire peser la charge du passage à l’échelle seulement sur des bénévoles. Si l’État insiste dans ses demandes d’achat de service pour n’avoir que des solutions libres, cela va potentiellement créer un marché de fournisseurs de services autour des logiciels libres qui vont recruter dans le domaine.

L’Etat est conscient de l’importance et de la nécessité de sa transition vers le logiciel libre, mais son adoption concrète reste aujourd’hui limitée. En France, nous sommes très avancés sur la réflexion stratégique des problématiques du numérique, mais il faudrait maintenant plus de volonté pour faire passer ces réflexions stratégiques à l’acte. Nous pouvons le faire, cela a déjà été fait dans le passé dans plusieurs secteurs et il s’agit d’un vrai enjeu de souveraineté. Si historiquement les logiciels libres ne concernaient qu’une partie relativement petite de la population, aujourd’hui la totalité de population est concernée. L’Etat doit s’en servir pour guider toute décision technique dans le futur et faire du logiciel libre sa norme.

1 Pour aller plus loin : Le pillage de la communauté des logiciels libres, Mathieu O’Neil, Laure Muselli, Fred Pailler & Stefano Zacchiroli, Le Monde diplomatique, janvier 2022

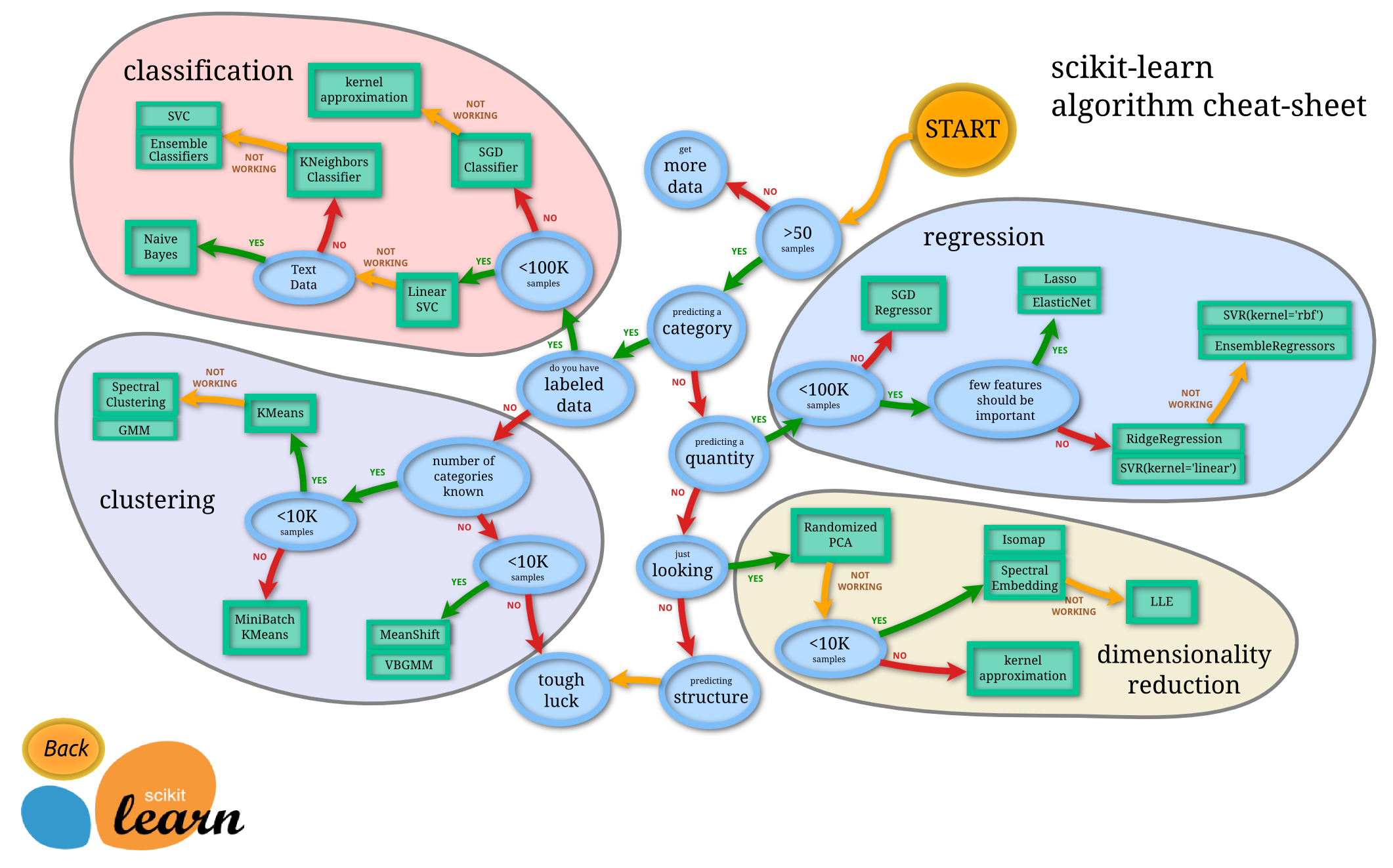

Scikit-learn est une bibliothèque libre Python destinée à l’apprentissage automatique. Elle offre des bibliothèques d’algorithmes en particulier pour les data scientists. Elle fait partie de tout un écosystème libre avec d’autres bibliothèques libres Python comme NumPy et SciPy. Pour les spécialistes, elle comprend notamment des fonctions de classification, régression et clustering. Elle fait un tabac dans le monde de l’apprentissage automatique. Nous avons rencontré

Scikit-learn est une bibliothèque libre Python destinée à l’apprentissage automatique. Elle offre des bibliothèques d’algorithmes en particulier pour les data scientists. Elle fait partie de tout un écosystème libre avec d’autres bibliothèques libres Python comme NumPy et SciPy. Pour les spécialistes, elle comprend notamment des fonctions de classification, régression et clustering. Elle fait un tabac dans le monde de l’apprentissage automatique. Nous avons rencontré