Pierre Paradinas

L’agence européenne de sécurité des réseaux ne craint plus sa disparition

On a presque oublié son existence : l’Union Européenne dispose d’une agence de cybersécurité, l’ENISA. On ne l’a jamais beaucoup entendue mais ce n’est pas sa faute : son rôle opérationnel a été limité dès sa naissance, par la volonté des grands Etats membres qui voyaient d’un mauvais œil une incursion européenne dans leur sécurité nationale.

On a presque oublié son existence : l’Union Européenne dispose d’une agence de cybersécurité, l’ENISA. On ne l’a jamais beaucoup entendue mais ce n’est pas sa faute : son rôle opérationnel a été limité dès sa naissance, par la volonté des grands Etats membres qui voyaient d’un mauvais œil une incursion européenne dans leur sécurité nationale.

C’est aussi la raison pour laquelle l’ENISA a été la seule agence européenne avec un mandat non permanent, à l’issue duquel son existence était chaque fois remise en question. Elle était de ce fait incapable de se projeter dans le futur et de développer une vision.

Son mandat actuel se termine en 2020 (il a commencé en 2013 : ces 7 ans de mandat sont le maximum jamais attribué à cette agence) mais en septembre la Commission a proposé une nouvelle stratégie pour la cybersécurité qui fait la part belle à cette agence. Son budget annuel doublerait : de 11,2 à 23 millions € et son personnel passerait de 84 à 125. L’agence aurait aussi un rôle opérationnel pour coordonner la réaction des Etats membres en cas de cyber-attaque.

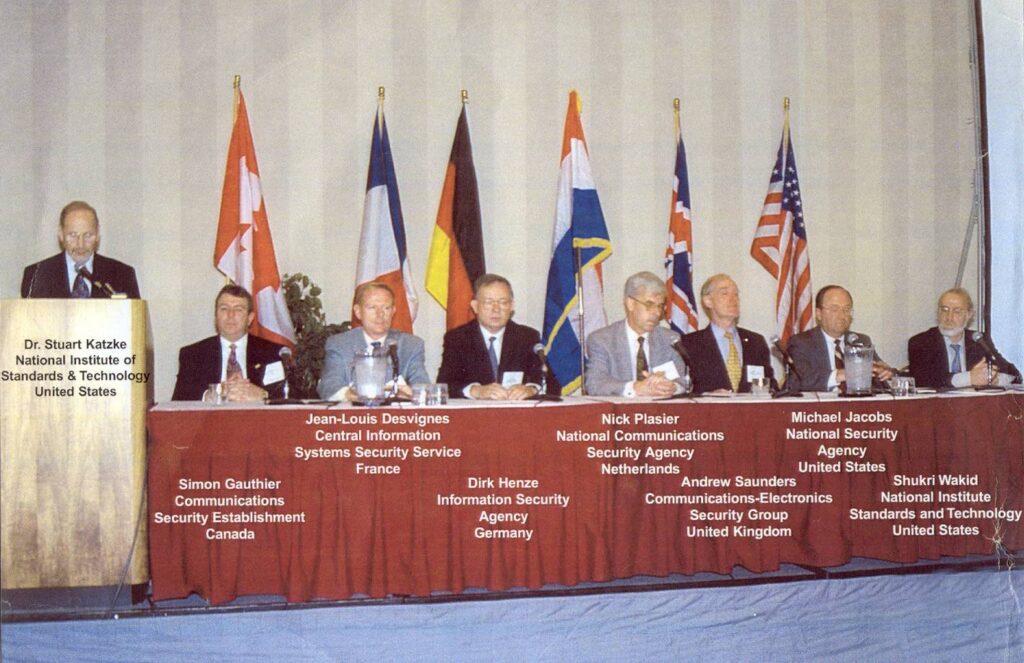

L’ENISA va aussi être un acteur clé pour la cyber-certification. Si on veut considérer la sécurité dès la conception du produit (on parle alors de « security by design »), la certification est nécessaire mais chaque état membre, s’il s’en préoccupe, le fait à sa sauce. Il y a bien la norme ISO 15408 qui sert de socle à un accord international (le Common Criteria Recognition Arrangement ou CCRA) de reconnaissance mutuelle mais seuls 13 Etats membres l’ont signé et seuls deux niveaux de certifications sur sept sont reconnus mutuellement. Avoir une certification propre à chaque état membre est évidemment insupportable pour la Commission qui y voit une entrave au marché unique. Chaque Etat membre doit mettre en place une autorité chargée d’accréditer des organes qui peuvent délivrer les certificats. Ainsi c’est l’ENISA qui serait chargée de préparer le contenu de ces certifications en coopération avec un groupe d’experts constitué des autorités d’accréditation. À moins d’être obligatoire via une autre législation de l’Union, la certification resterait volontaire. En gardant un caractère volontaire à la certification, la Commission veille à ne pas imposer cette lourdeur aux services ou produits peu critiques et dont le prix augmenterait de ce fait. S’il y a une certification européenne en place, les Etats membres ne pourront plus avoir une certification nationale propre. Un fabricant pourra aller chez l’organe d’accréditation de son choix.

La directive « cybersécurité » avait déjà revu à la hausse le champ de responsabilité de l’ENISA en la transformant en cheville ouvrière pour son implémentation et son suivi. C’était une bonne raison de transformer l’ENISA en agence permanente.

Dans sa proposition de régulation qui fixe le contour de l’ENISA, nouvelle formule, cette dernière aura les compétences suivantes :

-

Développer une politique cohérente européenne de sécurité de l’information et dans d’autres secteurs sensibles (énergie, transport, finance) et dans les domaines de l’identité électronique et des services de confiance;

-

Améliorer de la capacité de réponse de l’Union Européenne et de ses Etats membres en cas d’attaque (1);

-

Conseiller le nouveau centre de recherche en cybersécurité : le European Cybersecurity Research and Competence Centre qui verra le jour en 2018;

-

Faciliter la coopération entre les Etats membres volontaires (on imagine de fait que peu de grands Etats le feront), en analysant en cas d’incident des informations reçues des Etats membres pendant leur déroulement.

Justifier un rôle pour l’ENISA

La Commission justifie une action au niveau de l’Union Européenne via le test de subsidiarité, qui doit prouver qu’une action au niveau européen ne peut qu’être plus efficace comparée au niveau national. Ce qui, quand on parle de sécurité est une une gageure, les arguments devront être solides pour résister aux grands Etats membres qui ont, c’est vrai, entériné lors d’un conseil européen la nécessité pour l’Europe de se doter d’une cyber-stratégie.

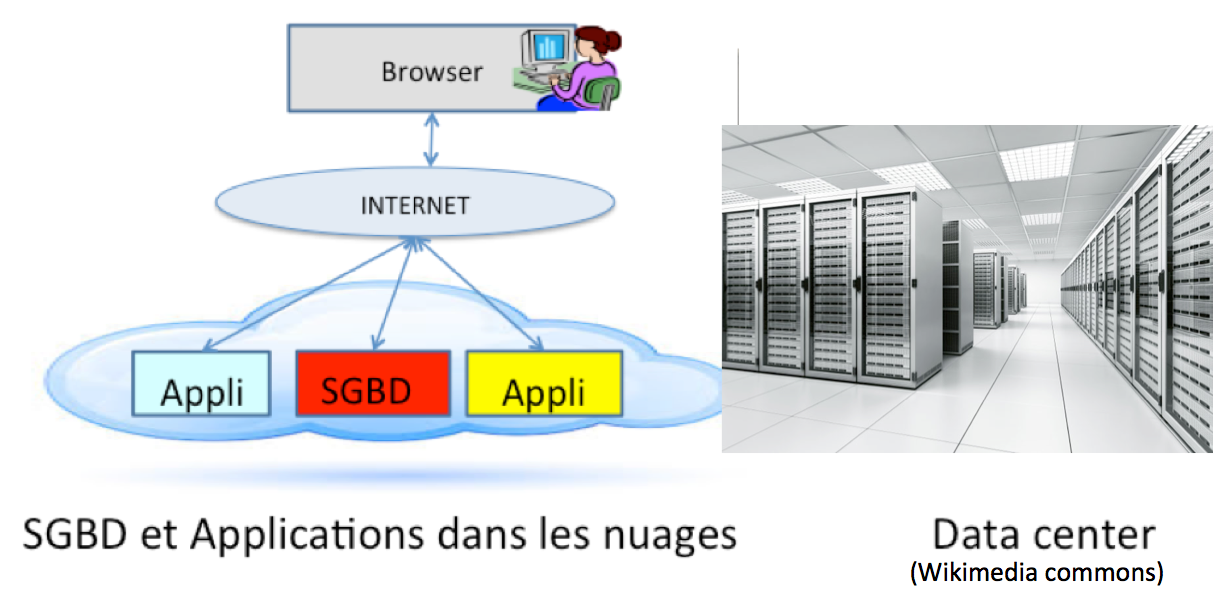

Pour la Commission, les réseaux, les systèmes d’information, les infrastructures critiques sont toutes interconnectées au niveau européen. Aucun pays ne peut plus gérer seul un cyber-incident qui se propagera automatiquement à tous ses voisins de surcroit. Vu ainsi, il ne s’agit pas comme le prétendent d’aucuns d’un transfert de compétences qui privent les Etats membres de leur capacité d’analyse [1]. Accepter une coordination de l’Europe, c’est faire un premier pas vers l’Europe de la défense qui nous a tellement manqué. La France, qui est le plus crédible des Etats membres en la matière, peut montrer la voie.

Charles Cuvelliez, École Polytechnique de Bruxelles (ULB), Jean-Jacques Quisquater, École Polytechnique de Louvain, UCL

Pour en savoir plus:

Review of ENISA Regulation and laying down a EU ICT security certification and labelling, European Commission, July 7, 2017

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ENISA, the « EU Cybersecurity Agency », and repealing Regulation (EU) 526/2013, and on Information and Communication Technology cybersecurity certification ( »Cybersecurity Act »), Brussels, 13.09.2017

[1] Les Etats ne doivent pas déléguer leur sécurité numérique Nicolas Arpagian / directeur scientifique du cycle Sécurité Numérique à l’INHESJ, Les Echos du 30.11.2017

(1) On peut se demander pourquoi elle ne devient pas elle-même cette capacité de réponse, une option qui figurait dans une consultation à son égard. Elle doit se contenter de contribuer à l’établissement d’ISACS (Information Sharing and Analysis Centres) par secteur en diffusant bonnes pratiques et guidance.

Nous avons demandé à Hélène Le Bouder et Aurélien Palisse chercheur.e.s rennais de nous parler d’un sujet d’actualité : les ransomware. Ces nouveaux logiciels à la propagation virale, qui vous réclament de l’argent pour ne pas détruire vos données… De quoi s’agit-il ? Pierre Paradinas.

Nous avons demandé à Hélène Le Bouder et Aurélien Palisse chercheur.e.s rennais de nous parler d’un sujet d’actualité : les ransomware. Ces nouveaux logiciels à la propagation virale, qui vous réclament de l’argent pour ne pas détruire vos données… De quoi s’agit-il ? Pierre Paradinas.