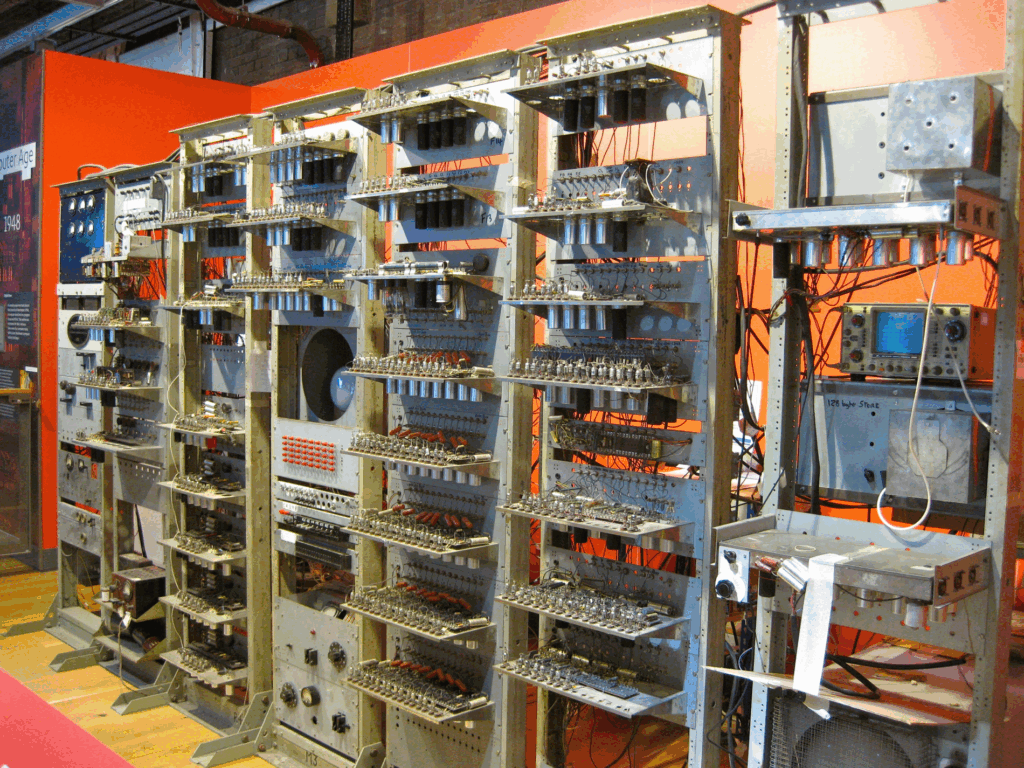

Le numérique et ce que certains aiment appeler « intelligence artificielle » sont au cœur de nos vies. La plupart de nos actions, même les plus anodines, impliquent à un moment ou à un autre l’utilisation d’un ordinateur. Certains sont gigantesques, comme les centres de calculs des géants de la tech, et d’autres sont minuscules, cachés dans les objets du quotidien pour les rendre plus efficaces, plus « intelligents », mais cela, en tant que lecteur ou lectrice assidu·e du blog Binaire, vous le savez déjà !

Mais connaissez vous des personnalités atypiques, hautes en couleur qui ont rendu ces innovations possibles ?

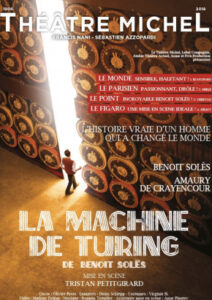

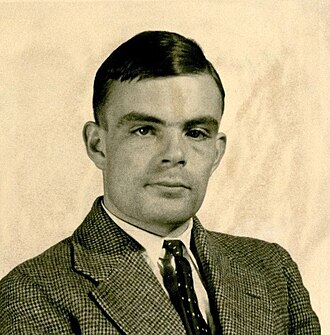

Parmi elles, vous connaissez sans doute déjà Alan Turing qui a joué un rôle clef dans la définition des bases fondamentales de la science informatique et dans le décryptage des codes secrets Nazis. Vous vous souvenez de la triste fin de son histoire, jugé et condamné pour son homosexualité en 1952, contraint à la castration chimique, il met fin à ses jours le 7 Juin 1954. Plus de 60 ans après, Elizabeth II revient sur sa condamnation à titre posthume.

Parmi elles, vous connaissez sans doute déjà Alan Turing qui a joué un rôle clef dans la définition des bases fondamentales de la science informatique et dans le décryptage des codes secrets Nazis. Vous vous souvenez de la triste fin de son histoire, jugé et condamné pour son homosexualité en 1952, contraint à la castration chimique, il met fin à ses jours le 7 Juin 1954. Plus de 60 ans après, Elizabeth II revient sur sa condamnation à titre posthume.

L’actualité récente outre-Atlantique me fait prendre la plume pour vous inviter à un petit voyage au pays des trans-istors, quitte à assaisonner Binaire avec une pincée de non-binaire !

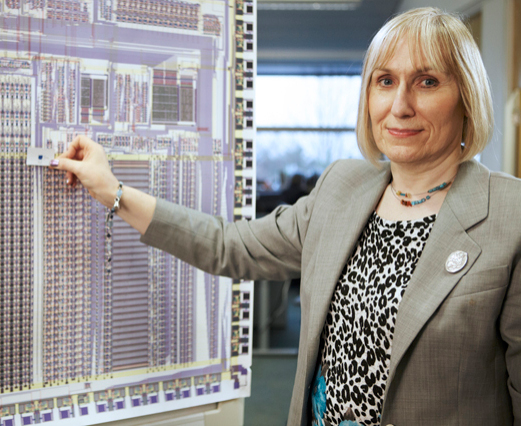

Sophie Wilson : elle se cache dans votre poche, le saviez vous ?

Nos plus petits appareils numériques, tout comme les gros serveurs qui donnent vie à Internet ou encore les super-calculateurs qui tentent de percer les secrets des lois de la Physique ont tous en commun un composant essentiel : le micro-processeur. En quelque sorte, pour nos appareils numériques, le microprocesseur joue le rôle du « chef d’orchestre », jouant la « partition » – un programme – qui décrit le fonctionnement de l’appareil. Ce programme est écrit dans un langage, qui a son propre « alphabet », constitué d’instructions élémentaires, très simples, encodées sous forme de nombres dans la mémoire de l’ordinateur. De la même manière qu’il existe plusieurs alphabets (mandarin, cantonais, japonais, latin, grec, cyrillique …), on peut imaginer plusieurs jeux d’instructions différents. Définir cet « alphabet » n’est pas un choix anodin, comme nous l’a montré Sophie Wilson, informaticienne Anglaise, femme trans née en 1957.

A la fin des années 1980, la BBC avait un ambitieux programme d’éducation au numérique. Alors employée d’Acorn Computers, Sophie Wilson a joué un rôle clef en définissant un jeu d’instruction original, caractérisé par son extrême simplicité (de type RISC, pour Reduced Instruction Set Computer (voir aussi : sur le blog binaire : « Un nouveau RiscV» )), ce qui a permis à son entreprise de remporter le marché de la BBC. Ça n’est pas une idée qui vient naturellement à l’esprit ! On aurait pu penser qu’un jeu d’instruction plus complexe (CISC, pour Complex Instruction Set Computer) rendrait l’ordinateur plus puissant, mais ceci a permis de grandement simplifier la conception du microprocesseur, et a facilité une autre innovation, l’exécution en pipeline qui permet d’améliorer à la fois l’efficacité et la fréquence d’horloge du processeur. Une autre conséquence intéressante de cette simplicité est la réduction de la consommation énergétique, particulièrement intéressante pour l’embarqué ou les téléphones portables, et pour cause, le « cœur numérique » de votre fidèle compagnon portable n’est autre qu’un héritier de la lignée de processeurs ARM initiée par Sophie Wilson.

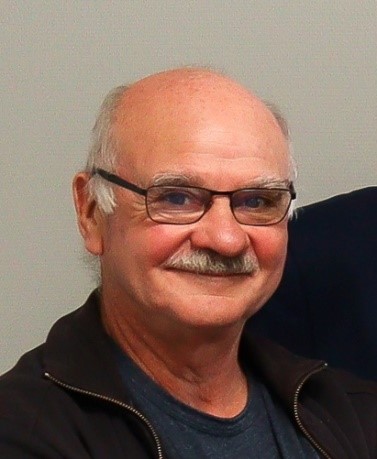

Lynn Conway a compté les transistors jusqu’à l’infini … deux fois !

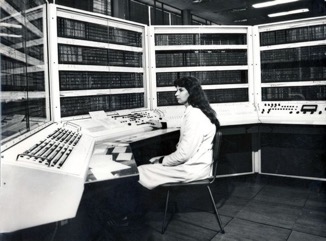

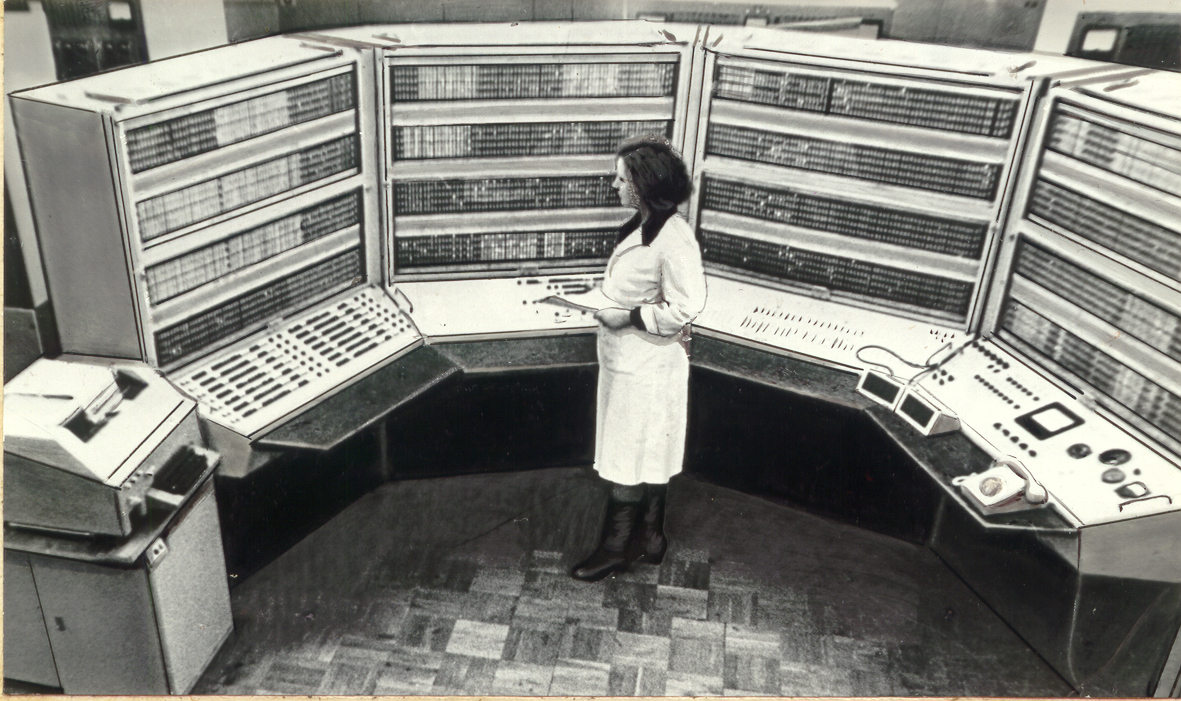

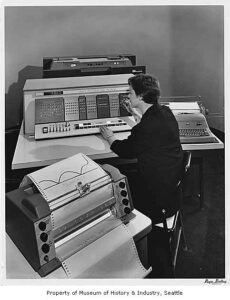

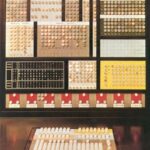

Les micro-processeurs sont le résultat d’un assemblage d’un très très … très grand nombre de petits éléments – des transistors. Les premiers micro-processeurs, tels que le 4004 sorti par Intel en 1971, comptaient quelques milliers de transistors. Depuis cette époque, la technique permettant de graver des transistors dans du silicium (la stéréo-lithographie) a fait des progrès considérables, permettant de graver dans une seule puce des millions de transistors dans les années 90 (on parlait alors de VLSI pour « Very Large Scale Integration », et des milliards à l’heure actuelle ! Au début des années 1970, les premiers micro-processeurs étaient conçus « à la main », les ingénieurs dessinant les quelques milliers de transistors, mais peu à peu la croissance du nombre d’éléments ont rendu nécessaire l’invention de nouveaux outils et nouvelles méthodologies, permettant aux architectes de l’infiniment petit de poser les « routes », les « usines » et les « entrepôts » microscopiques ( ou plutôt nano-scopiques) qui constituent les micro-processeurs modernes. Lynn Conway a joué un rôle clef dans cette révolution… deux fois !

Recrutée en 1964 par IBM, elle rejoint l’équipe d’architecture des ordinateurs, pour concevoir un super-ordinateur : l’ACS (Advanced Computer System). A cette époque on ne parle pas encore de micro-processeur, mais elle introduit dès lors une innovation spectaculaire, le DIS (Dynamic Instruction Scheduling) : si on revient à notre processeur de tout à l’heure, il exécute une suite d’instruction, mais est-il obligé de les exécuter dans l’ordre où elles se présentent ? Lynn Conway montre qu’il est parfois intéressant de changer l’ordre d’exécution des instructions, ce qui permet d’exécuter plusieurs instructions à la fois ! (ce qu’on appelle un processeur superscalaire). Mais voilà, elle révèle en 1968 son intention de changer de sexe, ce qui lui vaut d’être licenciée par IBM. Bien des années plus tard, en 2020, l’entreprise lui a adressé des excuses publiques.

Elle reprend alors sa carrière, cette fois en tant que femme, en repartant de zéro, sans révéler son identité précédente. Elle gravit les échelons un par un, tout d’abord comme analyste programmeuse, puis elle travaille au fameux Xerox Parc où elle va diriger le « Large Scale Integration group ». C’est là qu’elle met au point l’ensemble de techniques et de logiciels permettant de réaliser les plans de micro-processeurs extrêmement complexes (la chaîne EDA pour Electronic Design and Automation). Après un passage au DARPA de 1983 à 1985, elle devient professeur à l’Université du Michigan, et rédige avec Carver Mead un ouvrage qui fera référence sur le sujet, et qui a permis de diffuser très largement ces technologies révolutionnaires de conception de puces (c.f. cette liste de référence sur le contexte et l’impact de cette publication ).

Alors qu’elle approche de l’age de la retraite, elle révèle son histoire et son passé chez IBM, et travaille pour défendre les droits des personnes trans-genre. Elle décède l’année dernière, le 9 Juin 2024, à l’age de 86 ans.

Claire Wolf : impression 3D et conception électronique pour toutes et tous !

Les nombreux outils disponibles dans notre monde numérique rendent notre vie plus facile, permettent de créer et d’échanger de l’information, mais, particulièrement dans le contexte actuel, il serait dangereux de laisser le contrôle de ces outils a un petit nombre d’acteurs. Née en 1980, femme trans, Claire Wolf a apporté des innovations importantes dans deux domaines différents.

Les technologies dites d’impression 3D (ou plutôt de fabrication additive) permettent à tout un chacun de fabriquer des objets avec des formes précises. Ceci ouvre la porte à de nombreuses applications, ou plus modestement, permet de réparer les objets du quotidien en créant soi-même des pièces de rechange. Développée dans les années 1980, cette technologie a connu un regain d’intérêt quand les différents brevets la protégeant ont expiré, permettant à tout un nouvel ensemble d’acteur de proposer des solutions et des produits. Mais créer des objets en 3D reste un travail d’expert, dépendant de logiciels coûteux et complexes. Claire Wolf a développé le logiciel OpenSCAD , une sorte de langage de programmation « avec des formes », permettant facilement de créer des pièces complexes en combinant des éléments plus simples. Ce logiciel a permis à toute une communauté de « makers » de créer et de partager des formes (voir par exemple https://www.thingiverse.com/).

Mais Claire Wolf ne s’est pas arrêtée là ! Si grâce à OpenSCAD tout un chacun peut réparer le buffet de la cuisine en imprimant une cale de la bonne forme en 3D, est-ce qu’on ne pourrait pas imaginer un outil permettant à tout un chacun de concevoir ses propres puces ?

Ceci peut sembler totalement hors de portée, mais il existe une étape intermédiaire : les FPGAs. Ce sont des circuits électroniques re-configurables, véritable « terre glaise », que chacun peut modeler à sa guise pour réaliser n’importe quel circuit logique (voir par exemple sur le blog binaire «Une glaise électronique re-modelable à volonté») Mais il y a une difficulté : ces FPGAs sont livrés avec des logiciels du constructeur, lourds et monolithiques, difficiles à apprendre, et peu adaptables à des cas d’utilisation variés. Pour cette raison, Claire Wolf a créé Yosys, un logiciel Open-Source rendant la conception de circuits logiques bien plus facile et abordable. Et pour ceux qui souhaitent franchir le pas jusqu’à la création d’un vrai circuit intégré, des initiatives tels que TinyTapeOut de Matt Venn permettent de le faire pour quelques centaines d’Euros ! Pour enrichir l’écosystème des outils de conception de circuits électroniques (EDA), Claire Wolf a créé l’entreprise YosysHQ, qui offre des solutions de vérification formelle.

Comme le chante Jean-Jacques Goldman, elles ne sont pas des « standards », « des gens bien comme ils faut », mais elles donnent leur différence. Espérons que notre société sache rester consciente de sa diversité, fière de sa richesse, ouverte et fraternelle.

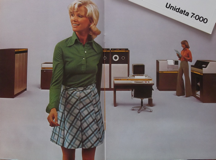

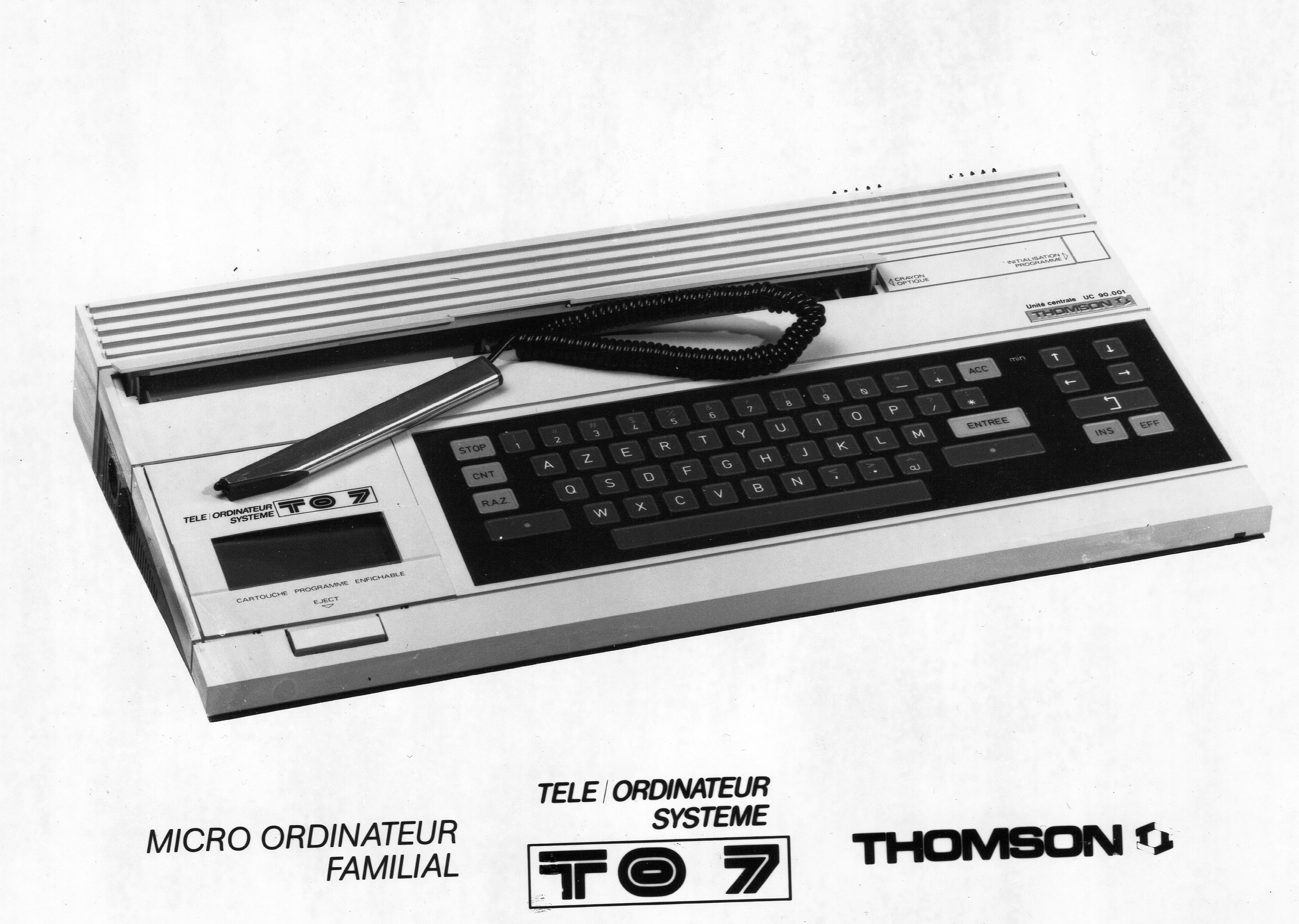

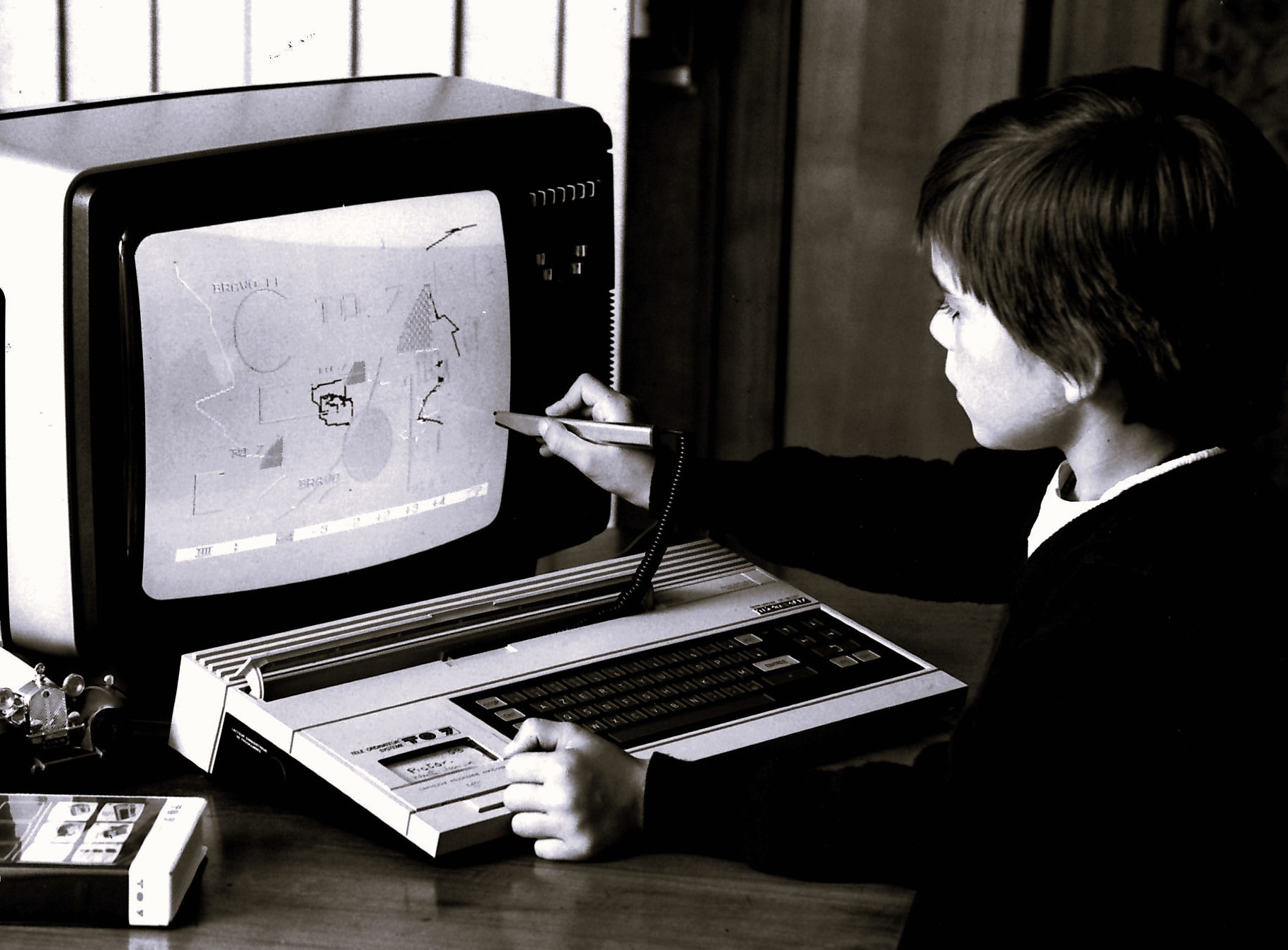

Michel LEDUC a participé à la création d’une des premiers ordinateurs personnels en France. En plus des foyers, cet ordinateur a aussi pénétré les écoles ce qui fait que ce petit TO7 est un peu connu. Michel nous narre cette histoire à l’occasion de la sortie d’un livre sur cette aventure. Pierre Paradinas et Benjamin Ninassi.

Michel LEDUC a participé à la création d’une des premiers ordinateurs personnels en France. En plus des foyers, cet ordinateur a aussi pénétré les écoles ce qui fait que ce petit TO7 est un peu connu. Michel nous narre cette histoire à l’occasion de la sortie d’un livre sur cette aventure. Pierre Paradinas et Benjamin Ninassi.

Oui binaire s’adresse aussi aux jeunes de tous âges que le numérique laisse parfois perplexes. Avec « Petit binaire », partageons un peu d’histoire d’informatique, pour que nous, public, nous nous approprions cette science informatique qui a bouleversé notre monde et l’intégrions dans notre histoire, il faut qu’elle ait des racines, un passé, une histoire, et que nous racontions aussi son histoire, et la racontions comme une histoire. Marie-Agnès Enard, Pascal Guitton et Thierry Viéville.

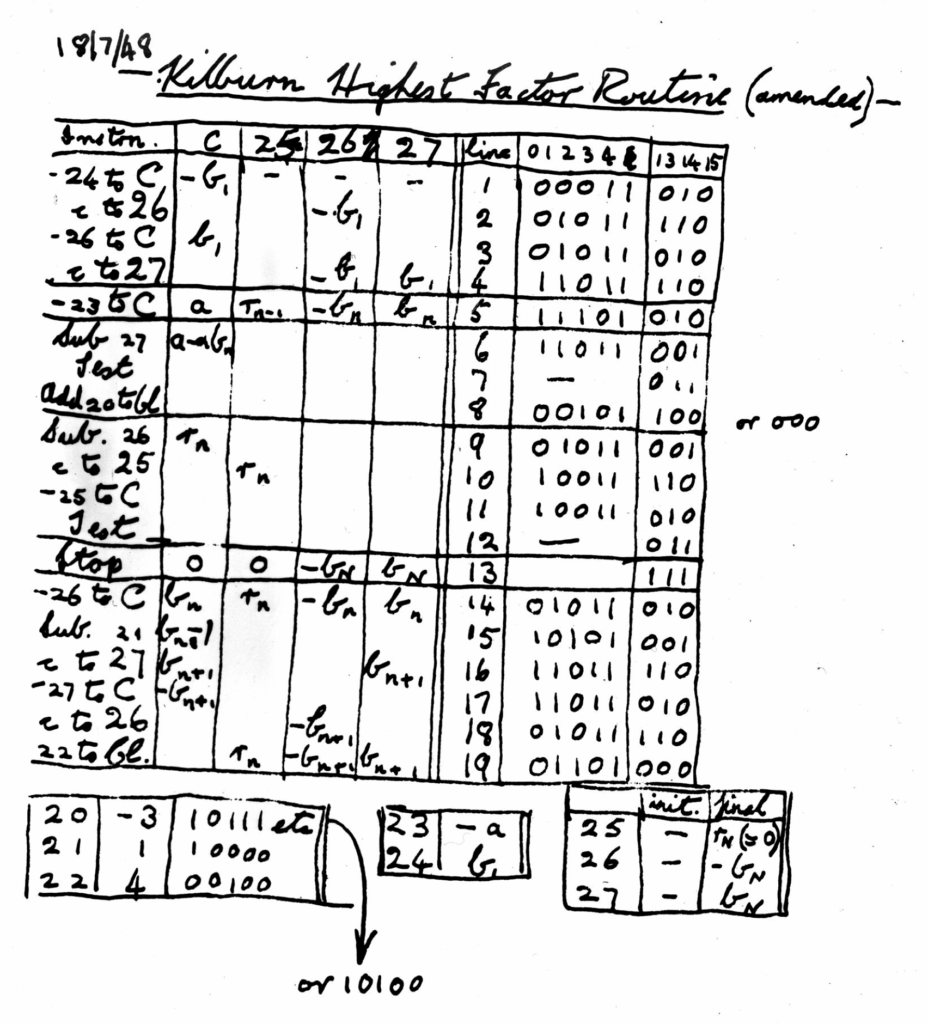

Oui binaire s’adresse aussi aux jeunes de tous âges que le numérique laisse parfois perplexes. Avec « Petit binaire », partageons un peu d’histoire d’informatique, pour que nous, public, nous nous approprions cette science informatique qui a bouleversé notre monde et l’intégrions dans notre histoire, il faut qu’elle ait des racines, un passé, une histoire, et que nous racontions aussi son histoire, et la racontions comme une histoire. Marie-Agnès Enard, Pascal Guitton et Thierry Viéville. – Et bien les premiers algorithmes datent d’il y a plus de 3500 ans, dès le début de l’écriture on reconnait

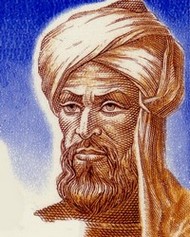

– Et bien les premiers algorithmes datent d’il y a plus de 3500 ans, dès le début de l’écriture on reconnait  – C’est cela : le premier programme informatique a été écrit par

– C’est cela : le premier programme informatique a été écrit par