Il n’est jamais trop tôt pour bien faire. Et l’informatique n’y fait pas exception. Elle est arrivée au lycée, mais cela aura pris le temps. Binaire s’intéresse à des expériences de la découverte de l’informatique à l’école primaire. Nathalie Revol et Cathy Louvier nous parlent d’une expérience en banlieue lyonnaise. Sylvie Boldo

Prenez une classe de CM1 en banlieue lyonnaise. Une classe probablement dans la moyenne, avec des origines sociales et géographiques très mélangées : 26 enfants curieux, motivés, joueurs, remuants, faciles à déconcentrer.

Prenez une chercheuse en informatique qui se pose des questions sur ce qu’il est important de transmettre de sa discipline, dès le plus jeune âge.

Prenez une enseignante de CM1 désireuse de proposer un enseignement des sciences en général et de l’informatique en particulier, de façon attrayante et motivante, à ses élèves.

Faites en sorte que l’enseignante soit en charge de cette classe de CM1. Faites en sorte que la chercheuse ait des jumeaux dans cette classe de CM1, à défaut un seul enfant suffira, pas d’enfant du tout peut aussi faire l’affaire, il suffit que la rencontre ait lieu.

Laissez reposer quelques mois les questions et les idées qui tournent dans la tête de la chercheuse et vous aurez une ébauche de programme d’informatique pour des CM1.

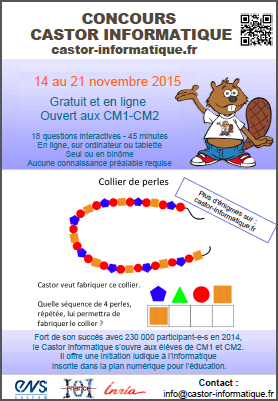

Faites ensuite se rencontrer la chercheuse et l’enseignante au portail de l’école ou ailleurs, la première proposant d’expérimenter ce programme, la seconde acceptant bien volontiers de servir de cobaye. Quelques demandes d’autorisation plus tard, c’est ainsi que la chercheuse et l’enseignante ont démarré un programme de 8 séances de 45 minutes intitulé « informatique débranchée ».

Questions et réponses

La question qui tournait comme une rengaine dans la tête de la chercheuse était de savoir comment s’y prendre pour faire passer le message suivant :

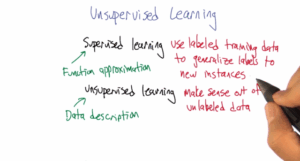

l’informatique est une science.

Comment faire comprendre que l’informatique ne se réduit pas à une technologie, comment la désengluer de la confusion avec ses usages ?

L’informatique n’est pas plus la science des ordinateurs que l’astronomie n’est celle des téléscopes, aurait dit E. Dijkstra. En d’autres termes plus compréhensibles par les élèves du primaire, l’informatique n’est pas plus la science des ordinateurs que les mathématiques ne sont la maîtrise de la calculatrice.

Approche, accroche, algorithmes pour les gavroches, codage binaire sans anicroche

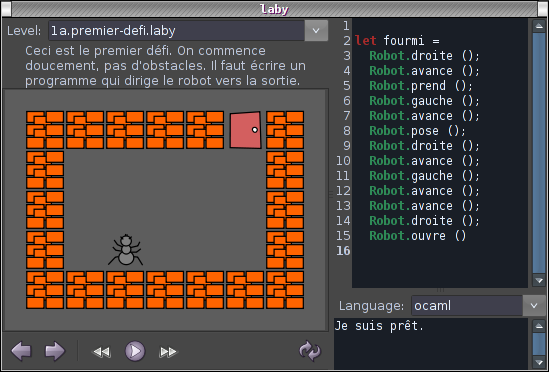

Ne le prenez pas, le parti était pris : ce serait un enseignement sans ordinateur. Cela tombait bien, le site « Computer Science Unplugged » regorge d’activités à pratiquer sans ordinateur, tout comme le site de Martin Quinson consacré à la médiation, ou le site pixees destiné à offrir des ressources pour les enseignant-e-s. D’ailleurs, le titre de ce projet d’informatique en CM1 est informatique débranchée, la traduction – sans les références musicales – de Computer Science unplugged.

L’approche étant choisie, il fallait encore définir le contenu. L’inspiration a été puisée dans le programme d’ISN : Informatique et Sciences du Numérique, élaboré pour les lycéen-ne-s de 1e et Terminale. Ce programme comporte quatre volets : 1 – langages et programmation, 2 – informations, 3 – machines, 4 – algorithmes. Les volets « algorithmes » et « informations » ont été retenus parce qu’ils se prêtent bien à des activités sans ordinateur. Pour la partie « informations », l’accent a été mis sur leur représentation utilisant le codage binaire.

Enfin, pour que les élèves adhèrent à ce projet d’informatique, une accroche basée sur les jeux a été choisie pour la partie algorithmique. Quant au codage binaire, c’est par des tours de magie qu’il a été présenté. On a privilégié les manipulations, qui permettent d’établir le lien entre les objets et la formalisation plus abstraite des algorithmes, ainsi que des activités engageant tout le corps, comme le réseau de tri pour les algorithmes et la transmission d’un message codé en binaire par la danse.

Cela permet d’accrocher l’attention des élèves et de les motiver pour qu’ils et elles se mettent en situation active de recherche, d’élaboration des algorithmes ou de compréhension du codage binaire.

Algorithmes

Chaque partie a demandé quatre séances. Côté algorithmes, on a commencé par le jeu de nim, popularisé par le film «L’année dernière à Marienbad » paraît-il (c’était la minute culturelle). Ce jeu se joue avec des jetons de belote et des règles simples… et il existe une stratégie pour gagner à tous les coups. Appelons cette stratégie un algorithme et laissons les enfants jouer par deux, en passant entre les tables pour les mettre sur la voie. En fin de séance, on a mis en commun les algorithmes trouvés et on a mis en évidence qu’il s’agissait de formulations différentes du même algorithme.

On a ensuite défini, avec l’aide du film «Les Sépas : les algorithmes », ce qu’était un algorithme, avec les mots des enfants.

Le jeu suivant est le crêpier psycho-rigide. Un crêpier veut, le soir avant de fermer boutique, ranger la pile de crêpes qui reste dans sa vitrine par taille décroissante, la plus grande en bas et la plus petite en haut. La seule opération qu’il peut effectuer consiste à glisser sa spatule entre deux crêpes, n’importe où dans la pile, et à retourner d’un seul coup toute la pile de crêpes posées sur sa spatule. Pourra-t-il ranger ses crêpes comme il le désire ? Il s’agit d’un jeu plus ambitieux : l’algorithme à découvrir est un algorithme récursif. Autrement dit, on effectue quelques manipulations pour se ramener au même problème, mais avec moins de crêpes à ranger. Pour faire «oublier » les crêpes déjà rangées, pour se concentrer sur les crêpes restantes, on a caché les crêpes déjà rangées par une feuille de papier… et cela a très bien marché ! On a aussi utilisé cet écran de papier pour cacher complètement la pile de crêpes, dès le début, et pour faire comprendre aux enfants qui dictaient l’algorithme – qui était donc exécuté derrière l’écran – qu’un algorithme s’applique à toutes les configurations, que ce n’est pas une construction ad hoc pour chaque pile de crêpes.

Le dernier algorithme a été abordé de manière fort différente. On a dessiné un réseau de tri au sol et cette fois-ci, les élèves étaient les porteurs des données (soit des petits nombres, soit des grands nombres, soit des mots) qui se déplacent dans le réseau, se comparent et finissent par se trier, comme ils l’ont rapidement compris, par ordre numérique ou par ordre alphabétique.

Codage binaire, représentation des données

Les quatre séances suivantes ont été consacrées au codage binaire des informations.

Pour la première séance, les enfants ont reçu un codage binaire (une suite de 0 et de 1) et une grille. Ils ont travaillé par 2 : l’un-e dictait les «0 » et les «1 » et l’autre laissait blanches ou noircissait les cases correspondantes de la grille. Ils ont fini par découvrir le dessin caché pixellisé et encodé en binaire. Ils ont alors créé leur propre dessin, l’ont encodé puis dicté à leur voisin pour vérifier que l’encodage puis le décodage préservait leur image.

Pour la deuxième séance, on a commencé par un tour de magie reposant sur le codage binaire des nombres. La magicienne devait deviner un nombre, entre 1 et 31, choisi par un enfant en lui montrant successivement 5 grilles de nombres et en lui demandant si son nombre se trouvait dans ces grilles. Avec leur attention ainsi acquise, on a écrit le codage binaire des nombres de 1 à 7 tous ensemble, puis de 1 à 31. Pour cela on est revenu à une représentation des nombres par des points, un nombre étant représenté par autant de points que d’unités, par exemple 5 est représenté par 5 points. On a utilisé de petites cartes porteuses de 1, 2, 4, 8 ou 16 points (oui, les puissances de 2, mais chut, vous allez trop vite). Chaque enfant s’est vu attribuer un nombre et devait choisir quelles cartes conserver pour obtenir le bon nombre de points ; c’était plus clair en classe avec les cartes… Bref, en notant «1 » quand la carte était retenue et «0 » quand elle ne l’était pas, nous avons le codage binaire des nombres et on a pu expliquer finalement comment marchait le tour de magie.

La troisième séance a de nouveau commencé par un tour de magie, reposant cette fois sur la notion de bit de parité. Après avoir dévoilé le truc et expliqué pourquoi il est utile de savoir détecter des erreurs (voire les corriger – mais on n’est pas allé jusque là), on a encodé les lettres de l’alphabet, en binaire, avec 6 bits dont 1 de parité. Chaque binôme a alors choisi un mot court, l’a écrit en binaire en utilisant le codage et l’a conservé pour la séance suivante.

La dernière séance a fait appel au corps : à tour de rôle, nous avons dansé nos mots, en levant le bras droit pour «1 » et en le baissant pour «0 » et nos spectateurs ont décodé sans se lasser.

Au final…

l’expérience s’est bien déroulée, les cobayes se sont prêtés au jeu avec beaucoup d’enthousiasme, le calibrage des activités en séances de 40-45mn était à peu près juste et pas exagérément optimiste, la gestion de la classe a été assurée par l’enseignante et c’est tant mieux, les moments de mise en commun également. L’enseignante est même partante pour renouveler seule ce projet… ce qui fait chaud au cœur de la chercheuse : un des objectifs était en effet de proposer un projet réalisable dans toutes les classes, sans nécessiter une aide extérieure qui peut être difficile à trouver.

On peut trouver le détail de ce projet, agrémenté de remarques après coup pour parfaire le déroulement de chaque séance, sur le site de pixees.

Nathalie Revol, Inria et Cathy Louvier.

La didactique de l’informatique ? Des chercheurs étudient cette question et font régulièrement le point sur comment il faut enseigner l’informatique. En janvier, c’est à Namur qu’aura lieu la conférence

La didactique de l’informatique ? Des chercheurs étudient cette question et font régulièrement le point sur comment il faut enseigner l’informatique. En janvier, c’est à Namur qu’aura lieu la conférence

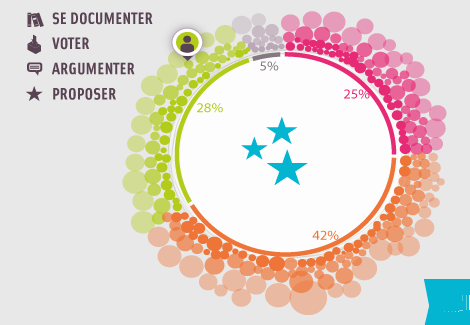

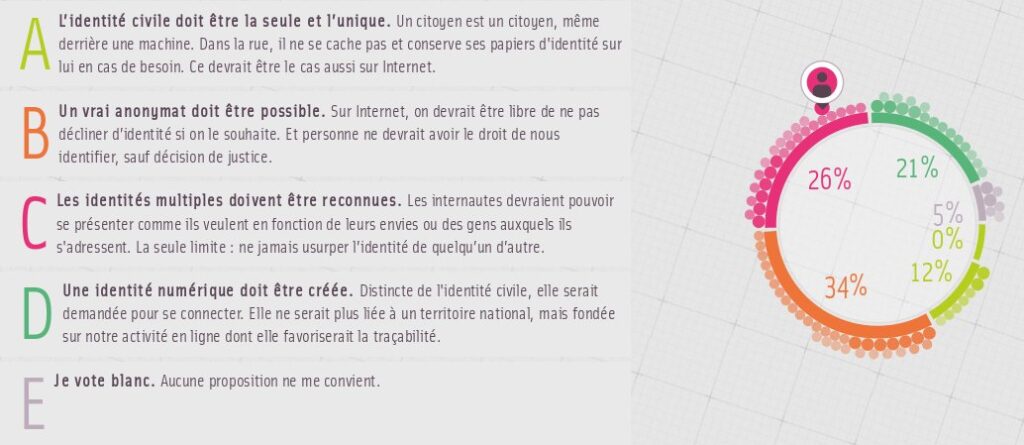

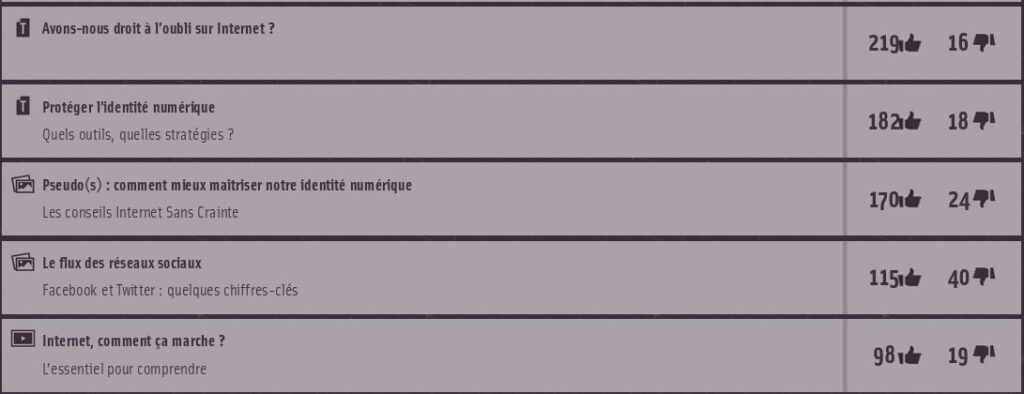

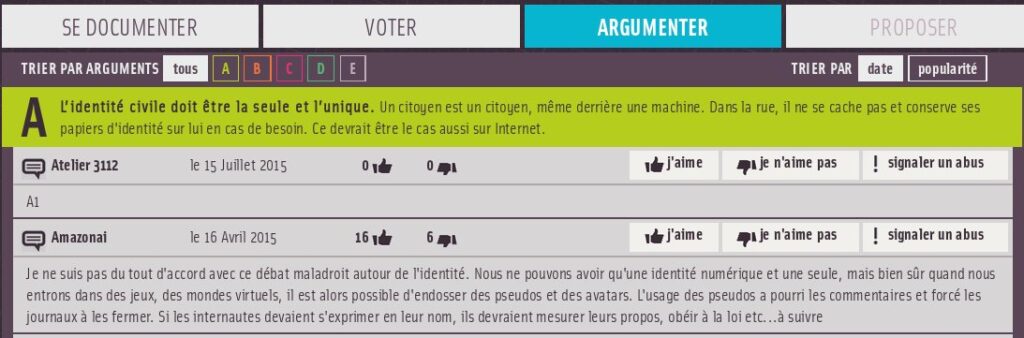

L’Isoloir se présente sous la forme d’une machine à voter qui permet « d’exprimer une opinion », puis de se documenter afin « d’approfondir des choix » et « de formuler des propositions » de lois éclairées. L’isoloir propose aussi un

L’Isoloir se présente sous la forme d’une machine à voter qui permet « d’exprimer une opinion », puis de se documenter afin « d’approfondir des choix » et « de formuler des propositions » de lois éclairées. L’isoloir propose aussi un

Femme tenant des tablettes et un stylet (Pompéi, Ier siècle)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompeii-couple.jpg#/media/File:Pompeii-couple.jpg

Femme tenant des tablettes et un stylet (Pompéi, Ier siècle)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompeii-couple.jpg#/media/File:Pompeii-couple.jpg