Vous publiez sur le web des jeux sérieux et des modules de formation. Mais qu’est ce qu’un jeu sérieux pour vous ?

Nos jeux sérieux déroulent des pages qui présentent de manière ludique, décalée et pédagogique les divers aspects d’un thème, sous forme de contenus attrayants et de pages courtes adaptées à la navigation Internet. Ces jeux sont sérieux par leurs aspects instructifs, ou par ce qu’ils mettent en valeur des activités, en lien avec l’économie d’une région.

Par ces temps de confinements et de grandes souffrances économiques, cette fonction de promotion régionale est plus que sérieuse : vitale.

D’où vous est venu le besoin de faire un tel site Internet ?

Notre site est né du besoin de mise en ligne de documents de cours pour aller vers la publication de contenus interactifs : ces jeux sérieux et un calculateur pédagogique virtuel.

Au delà du contenu, ce site concrétise un rêve, celui de créer un groupe de passionnés qui développent des produits à hautes valeurs sociétales.

Pour réaliser des jeux sérieux orientés tourisme, savoir-faire, sport, ou œnologie, on mêle la recherche et la synthèse documentaire, la rédaction de textes et la création de figures.

Comment s’utilisent ces jeux sérieux ?

Nos jeux sérieux, bien qu’accessibles par le catalogue de notre site, ont vocation à être utilisés directement sur un site partenaire. L’entreprise ou l’organisme partenaire configure dans son site Internet un bouton qui ouvre le jeu configuré sans afficher de page propre à notre site. L’intégration du jeu dans le site partenaire est optimale, l’utilisateur n’a pas à choisir un jeu dans le catalogue Avansteduc et il revient automatiquement au site partenaire une fois le jeu terminé.

Le jeu « Massif de la Chartreuse »est représentatif de cette complémentarité, ouvrons le ensemble pour voir. C’est un exemple de jeu, décalé, ludique, captivant, non lié à des présentations purement touristiques, et complémentaire des contenus des offices régionaux de tourisme.

On pourra aussi expérimenter le « Jeu Valence Romans Agglo »., pour mieux se rendre compte.

Une personne qui navigue sur internet passe en moyenne quelques minutes par site visité, mais plusieurs dizaines de minutes sur nos jeux sérieux.

C’est une forme d’addiction aux jeux ?

Non. C’est tout simplement un comportement différent lié à l’aspect ludique, qui permet de prendre son temps, se poser, et satisfaire sa soif de connaissances 🙂

Vous proposez aussi des modules d’initiation à l’informatique ?

Les sections “Comprendre le numérique” et le “Calculateur pédagogique” sont complémentaires et ont pour but de faire comprendre le fonctionnement d’un ordinateur de l’intérieur, dans ses entrailles électroniques, mais sans les lourdeurs d’une présentation trop technique.

Le premier se focalise sur la connaissance et résume sous forme d’un jeu une série d’éléments de base. On commence par lister les pages pour s’imprégner du sujet avant de passer au jeu, qui implique réellement l’utilisateur, vérifie ses réponses, et contrôle sa progression page à page suivant ses acquis.

Le calculateur pédagogique complète comprendre le numérique par des travaux pratiques. Les travaux pratiques sont divisés en études progressives, où seules les cartes électroniques concernées sont visualisées et accessibles, puis en études globales où les six cartes électroniques du calculateur sont présentes. Le calculateur exécute alors un programme « clignotement de LEDs ». Le calculateur peut alors s’utiliser en mode automatique, pas à pas, ou même en dépannages virtuels.

Le parti pris est de faire le plus simple possible mais avec la réalisation d’un vrai calculateur qui permette de comprendre le fonctionnement global d’un ordinateur avec ses interactions entre matériels et logiciels. Les composants électroniques ne sont détaillés au niveau physique mais au niveau logique : stockage des instructions et des variables, exécution des instructions, réalisation de tests, cadencement des opérations, etc.

Avec sa carte d’entrées/sorties 8 boutons 8 LEDs, ses petites cartes mémoires et son unité arithmétique simplifiée, ses 8 instructions de base et son unique programme de clignotement de LEDs, le calculateur offre une simplicité optimale pour obtenir un calculateur le plus pédagogique du monde. Quelques composants de plus en ferait un calculateur réel.

Quel lien avec les nouveaux enseignements d’informatique au lycée ?

Le point clé est de pouvoir incarner et rendre tangible les connaissances théoriques par une compréhension plus pratique et plus globale. À la marge des programmes actuels, on peut ainsi expliquer avec enthousiasme le binaire, présenter la fonctionnalité d’un composant logique, et le fonctionnement global d’un ordinateur simplifié.

On pourra même faire du dépannage virtuel après les autres travaux pratiques, ce qui permet la synthèse des connaissances et la sensibilisation des démarches de résolution de problèmes.

Cela concerne l’enseignement NSI de spécialité informatique de première et terminale, l’enseignement supérieur (IUT,BTS, …), et la formation professionnelle (AFPA, CUEFA, CFA, CND, …), ressources annexes complémentaires ou pivot central de certaines parties du programme, mais aussi outil de révision, ou d’évaluation.

Comment s’est faite l’évaluation des modules informatiques ?

Nous nous sommes adressés à des Ministères, à des organismes publics de formation, à des lycées préparatoires aux grandes école et à des lycées professionnels. Nous avons un partenariat avec https://aconit.org, le conservatoire français de l’informatique et de la télématique, dont les publications et ses collections sont beaucoup visitées par les professeurs, qui ont relu et corrigé nos contenus.

Ces évaluations permettent de situer les outils par rapport aux niveaux des élèves et par rapport aux programmes, de détecter les améliorations et modifications à apporter, de mesurer l’impact des lignes réseaux.

Comment allez vous faire pour améliorer le référencement de votre site ?

Faire arriver nos jeux dans la page de tête des moteurs de recherche passe par la multiplication des jeux et par l’utilisation maximale des techniques de référencement.

En 2021 nous publierons les jeux Bordeaux au cours des siècles, Nantes, Vannes, Le Nord, Alsace, et Côte d’Azur.

Nous rêvons d’un futur où la notoriété du site sera suffisante pour inciter les responsables de sites institutionnels à nous demander la réalisation de jeux sérieux.

Quel est le modèle économique ?

Les jeux sérieux et les modules Informatique sont en accès et en utilisation libres : nous voulons faire du calculateur pédagogique un blockbuster utilisé de facto dans l’enseignement. C’est l’explosion du nombre d’accès dans ce domaine qui va rejaillir sur tous nos jeux sérieux et sur la notoriété de notre site.

Des visuels publicitaires sont placés dans la colonne de droite de certaines pages des jeux sérieux. Les revenus engendrés devraient rapidement nous permettre d’atteindre un niveau d’équilibre pour accompagner notre développement. Merci aux sociétés qui dès à présent nous font confiance par leurs présences dans nos pages !

La société Dilingco est riche de ses produits et des expériences acquises. Ses produits en accès libres évoluent dans le monde du numérique en ligne, ils sont originaux et ils répondent à des besoins forts de mobilité virtuelle, de divertissement et d’éducation en ligne. Parmi ces produits une pépite, le calculateur pédagogique.

En cette période Covid il y a urgence de faire connaître les produits Avansteduc aux utilisateurs concernés. Des associations, des établissements publics individuels, des personnes clairvoyantes et engagées vont l’y aider.

Espérons que binaire vous aidera aussi à vous faire connaitre…

Thierry Viéville, Inria, interroge Alain Rochedy <alain.rochedy@dilingco.com> https://www.avansteduc.com

Note des éditeurs : Alain Rochedy n’est pas un « copain » et binaire ne reçoit rien en échange de cet article. C’est seulement que nous partageons les valeurs avancées.

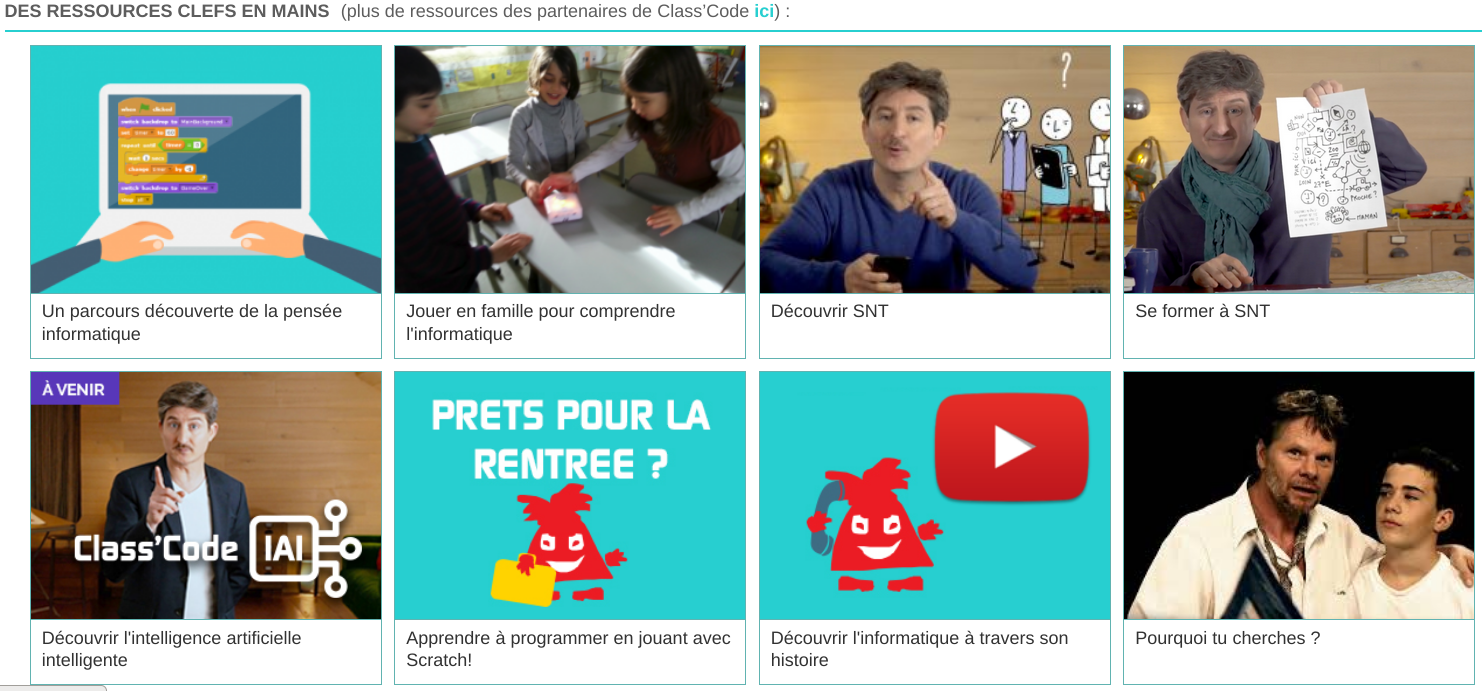

A partir du 6 avril, Class’Code lance une formation gratuite en ligne pour permettre à toutes et tous de comprendre les enjeux de l’intelligence artificielle en fournissant aux apprenants des repères simples et actuels, sous la forme de parcours élaborés par des experts en sciences informatiques. Grâce à des contenus ludiques et variés, le MOOC permet à chacun·e de décrypter les discours sur l’intelligence artificielle, d’expérimenter, de comprendre comment cette avancée technologique s’inscrit dans l’histoire des humains et de leurs idées, et offre plus largement les moyens de s’approprier le sujet.

A partir du 6 avril, Class’Code lance une formation gratuite en ligne pour permettre à toutes et tous de comprendre les enjeux de l’intelligence artificielle en fournissant aux apprenants des repères simples et actuels, sous la forme de parcours élaborés par des experts en sciences informatiques. Grâce à des contenus ludiques et variés, le MOOC permet à chacun·e de décrypter les discours sur l’intelligence artificielle, d’expérimenter, de comprendre comment cette avancée technologique s’inscrit dans l’histoire des humains et de leurs idées, et offre plus largement les moyens de s’approprier le sujet.

L’association

L’association

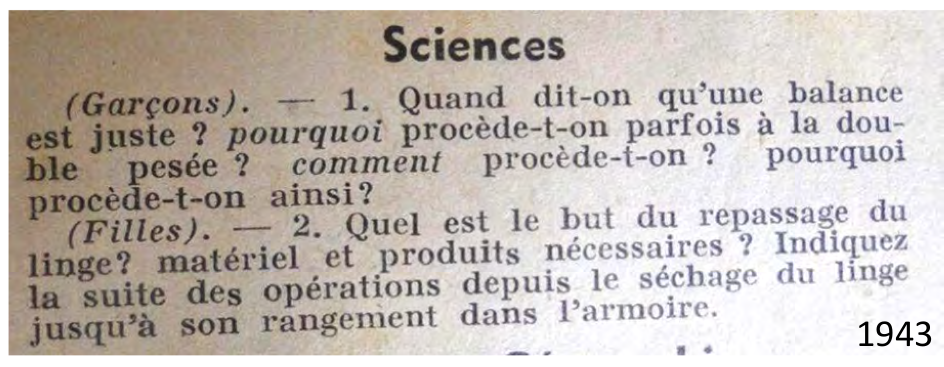

Dans le cadre de la réforme du lycée, l’enseignement des fondements de l’informatique prend une place importante. Ainsi dès la classe de Seconde générale et technologique, un nouvel enseignement, Sciences Numériques et Technologie (SNT), est proposé à toutes et à tous.

Dans le cadre de la réforme du lycée, l’enseignement des fondements de l’informatique prend une place importante. Ainsi dès la classe de Seconde générale et technologique, un nouvel enseignement, Sciences Numériques et Technologie (SNT), est proposé à toutes et à tous.