Le 3 octobre 2014, le Conseil national du numérique (CNNum) a publié ses recommandations pour bâtir une école créative et juste dans un monde numérique. Le titre du rapport est Jules Ferry 3.0 – rencontre improbable entre l’un des pères fondateurs de l’identité républicaine et le Web 3.0, le Web des connaissances. Serge Abiteboul, qui est membre du CNNum et a participé à l’écriture du rapport, et Gilles Dowek, qui a été auditionné dans le cadre de sa préparation, considèrent pour Binaire un des aspects abordés par ce rapport : l’enseignement de l’informatique.

Jules Ferry, Wikipédia

Notre idéal éducatif est tout tracé. L’éducation du peuple aujourd’hui a une dimension personnelle. Son objectif est de donner à chacun sa chance non pas en servant à chacun la même soupe amère au nom d’une égalité mal comprise mais en permettant à chacun d’accéder à l’éducation adaptée à sa demande, Jules Ferry, 1870

Programme ou tu seras programmé ! Douglas Rushkoff, 2012

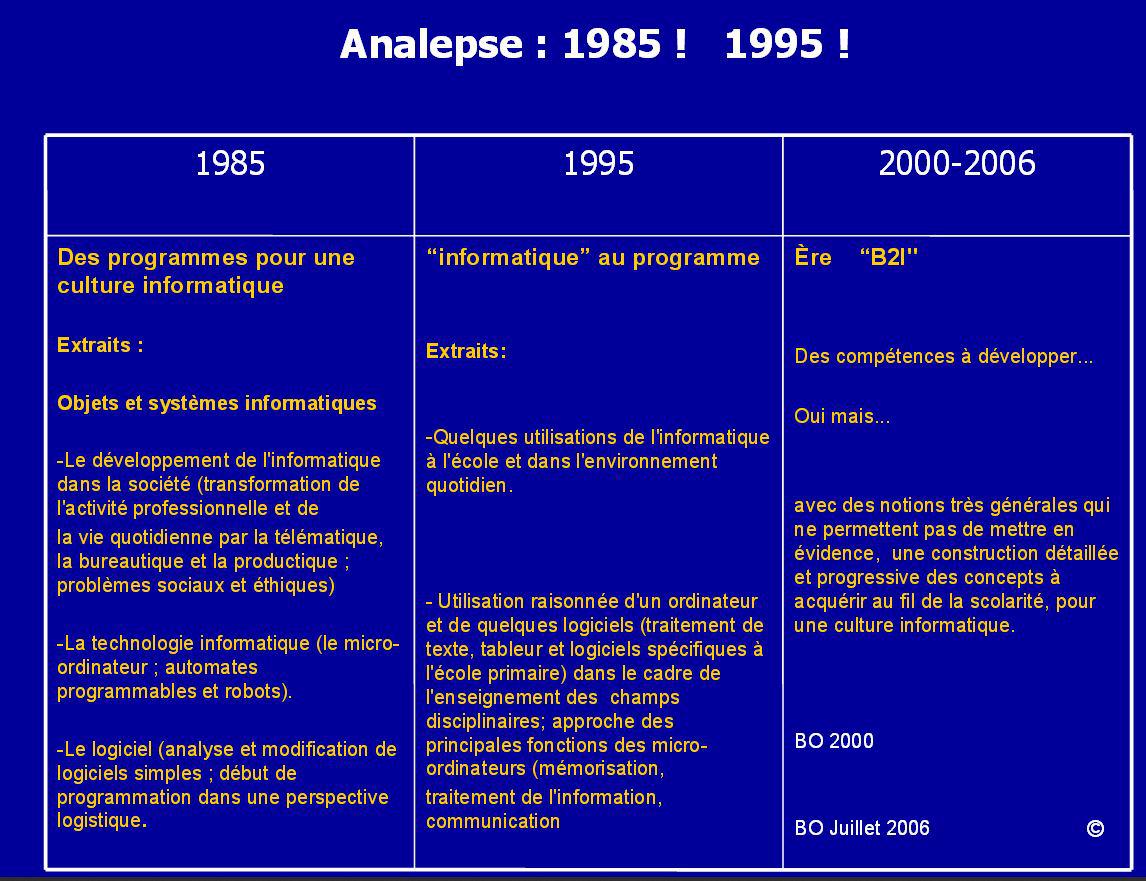

L’École traverse une crise existentielle : elle paraît bien désarmée face à la révolution numérique et peine, par exemple, à intégrer un enseignement de l’informatique dans ses programmes. Pour essayer de contribuer à cette nécessaire transformation de l’École, le Conseil National du Numérique évoque, dans un rapport publié ce 3 octobre, les mânes de l’idéal républicain et réaffirme la nécessité de l’École gratuite et obligatoire pour tous : « L’enseignement de l’informatique de l’école primaire au lycée. C’est une réponse à l’attente sociale d’une politique de l’égalité : permettre à tous les élèves d’avoir une « clé » pour comprendre le monde numérique, participer à la vie sociale et se préparer à de nouveaux mondes professionnels. »

Le défi est immense : il faut « Construire l’école solidaire et créative d’un monde numérique » et il faut agir rapidement, comme le soulignait déjà le rapport publié l’année dernière par l’Académie des Science, « Il est urgent de ne plus attendre ».

Le rapport du CNNUM est organisé en 7 chapitres qui structurent ses recommandations :

1. Enseigner l’informatique : une exigence

2. Installer la littératie de l’âge numérique

3. Oser le bac Humanités Numériques

4. Vivre l’école en réseau

5. Relier la recherche et l’éducation

6. Accompagner l’explosion des usages éditoriaux

7. Accepter les nouvelles industries de la formation

Ce rapport est riche et touffu et nous en conseillons la lecture à tous ceux qui s’intéressent aux questions d’éducation. Nous nous limitons dans ce post au premier chapitre, consacré à l’enseignement de l’informatique, parce qu’il nous semble particulièrement important pour le futur de notre pays et parce qu’il rejoint un combat que nous menons depuis plusieurs années.

Cette exigence d’enseigner l’informatique, qui revient dans de nombreux rapports, en France comme à l’étranger, est en train de s’imposer. Le rapport va plus loin en proposant trois mesures simples et concrètes pour lancer son installation :

- A l’école primaire : offrir aux professeurs la formation en informatique qui les aidera à répondre aux attentes de leurs élèves.

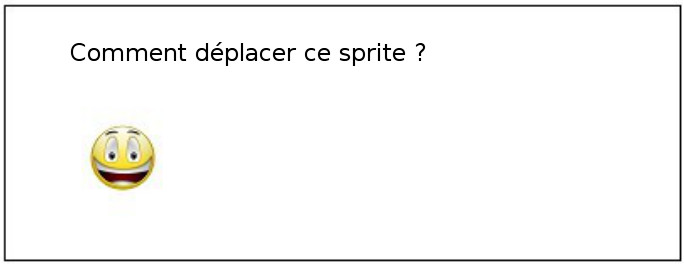

- Au collège : démarrer un enseignement d’informatique d’un an, en classe troisième, sur le temps de la technologie, centré sur la programmation et de l’algorithmique.

- Au lycée : offrir à tous les élèves la possibilité de choisir l’option Informatique et Science du Numérique en terminale.

Le rapport insiste sur un indispensable renouvellement des méthodes pédagogiques qui doit accompagner un enseignement de l’informatique. Ce nouvel enseignement doit, par exemple, être l’occasion de développer un enseignement par projet, aujourd’hui encore trop limité dans nos Écoles. En plaidant pour que ces projets soient le plus souvent possible proposés en collaboration avec d’autres disciplines, le rapport suggère aussi d’estomper les murs qui séparent trop souvent les disciplines.

Le rapport insiste également sur l’aspect qui nous semble le plus important pour faire de cette métamorphose de l’École une réussite : la formation des professeurs. Pour le collège et le lycée, il rappelle la nécessité de développer un corps de professeurs d’informatique ayant reçu une formation solide dans la discipline, de niveau bac+5, car c’est le niveau requis en mathématiques, en physique, en anglais ou en latin. Le rapport propose des chiffres précis. Par exemple, enseigner l’informatique au collège demande 3500 postes. Et l’expérience a montré que l’on était bien loin de fournir un tel nombre d’enseignants en « transformant » simplement des enseignants d’autres disciplines en informaticiens. Il est donc urgent pour l’Éducation nationale de recruter des informaticiens. Des pistes sont suggérées dans le rapport pour trouver les candidats dont notre système éducatif a besoin.

Si l’enseignement de l’informatique est l’objet du premier chapitre, il est présent à plusieurs autres endroits du rapport. Il permet par exemple d’établir une littératie numérique sur des bases solides. Il se marie à l’enseignement des humanités, pour construire le Bac Humanités numériques, etc. La proposition de ce Bac Humanités numériques va à l’encontre de l’idée reçue que l’informatique est une affaire qui concerne uniquement les scientifiques, voire les ingénieurs. L’enseignement de l’informatique doit au contraire s’adresser à toutes et tous, et peut-être au lycée, en priorité aux littéraires qui, plus que les autres élèves, risquent de rater leur dernière chance d’apprendre un peu d’informatique.

Le CNNum s’est autosaisi de ce sujet de l’éducation au numérique. Il a longuement écouté des spécialistes de la question, beaucoup de professeurs et d’intervenants de l’éducation populaire. C’est ce long travail coopératif qui a abouti à ces propositions. Ces propositions ne constituent qu’un début, et gageons qu’on reprochera au CNNum de ne pas être allé assez loin. Mais ces propositions ont le mérite d’être réalisables à la rentrée prochaine.

Ces propositions demanderont certes de l’énergie et on peut parier que la tâche paraîtra certainement insurmontable au Ministère de l’Éducation nationale. Elle le serait sans doute si ce ministère agissait seul, mais c’est un effort collectif qu’il s’agit d’organiser, avec les élèves qui jouent là leur avenir, les familles qui sont en demande, les professeurs, sur les épaules desquels repose la responsabilité de la réussite de ce projet, les entreprises qui ont besoin d’employés compétents, et la société dans son ensemble, qui vivra plus harmonieusement avec des citoyens à même de comprendre le monde numérique dans lequel ils évoluent.

Nous sommes tous concernés et c’est collectivement que le pays doit saisir cette occasion.

Serge Abiteboul et Gilles Dowek

Pour célébrer la publication des ebooks « The Art of Computer Programming (TAOCP) » (L’Art de la programmation informatique),

Pour célébrer la publication des ebooks « The Art of Computer Programming (TAOCP) » (L’Art de la programmation informatique),