Bonjour Ludovic, pouvez-vous vous présenter ?

J’ai consacré toute ma carrière professionnelle à la cybersécurité, depuis ma thèse portant sur la détection d’intrusions. À cette époque, j’utilisais des outils nommé « algorithmes génétiques », que l’on pourrait classer dans le domaine de l’intelligence artificielle aujourd’hui. J’ai soutenu cette thèse en 1994, puis j’ai suivi une carrière classique d’enseignant-chercheur, à Supélec puis à CentraleSupélec. J’ai encadré mes premiers doctorants, obtenu une habilitation à diriger des recherches, puis été nommé professeur. J’ai ensuite créé une équipe qui a d’abord été une équipe propre à CentraleSupélec, puis une équipe d’accueil (EA 4034) et, enfin, une équipe Inria à partir de 2011. En 2015, tout en restant à CentraleSupélec, je suis devenu délégué scientifique du centre Inria à Rennes. Enfin, à partir de 2019, je suis devenu adjoint de Jean-Frédéric Gerbeau à la direction scientifique d’Inria, fonction que j’ai occupée jusqu’en mars 2025, date à laquelle j’ai été nommé directeur du programme cybersécurité de l’agence de programme du numérique.

Qui/qu’est-ce qui sera impacté par l’IA dans la cybersécurité ?

La cybersécurité se compose de divers sous-domaines, assez disjoints les uns des autres du point de vue de leurs objectifs et des outils qu’ils emploient. Citons par exemple la cryptographie, la sécurité des systèmes d’exploitation, la sécurité des réseaux, la supervision de la sécurité. L’impact de l’intelligence artificielle (IA), ou plus précisément de l’apprentissage automatique, varie considérablement selon les sous-domaines.

Par exemple, en cryptographie, l’impact est, me semble-t-il, quasi-inexistant. En effet, il est peu probable qu’un nouveau mécanisme cryptographique soit développé grâce à l’apprentissage automatique. La mise au point d’un tel mécanisme nécessite un travail d’identification de problèmes mathématiques complexes et de conception d’algorithmes de chiffrement basées sur ces problèmes. Il faut également dimensionner correctement les constantes qui entrent en jeu, comme bien évidemment la taille des clés, afin de garantir une marge de sécurité suffisante, compte tenu de la puissance de calcul nécessaire pour « casser » ces algorithmes de chiffrement. Il y a donc peu de place pour l’apprentissage automatique dans ce domaine, et je doute qu’il y en ait à court terme. De même, le « cassage » d’un algorithme (ce qu’on appelle la cryptanalyse) repose sur des méthodes spécifiques qui, à ma connaissance, ne peuvent être remplacées par l’apprentissage automatique.

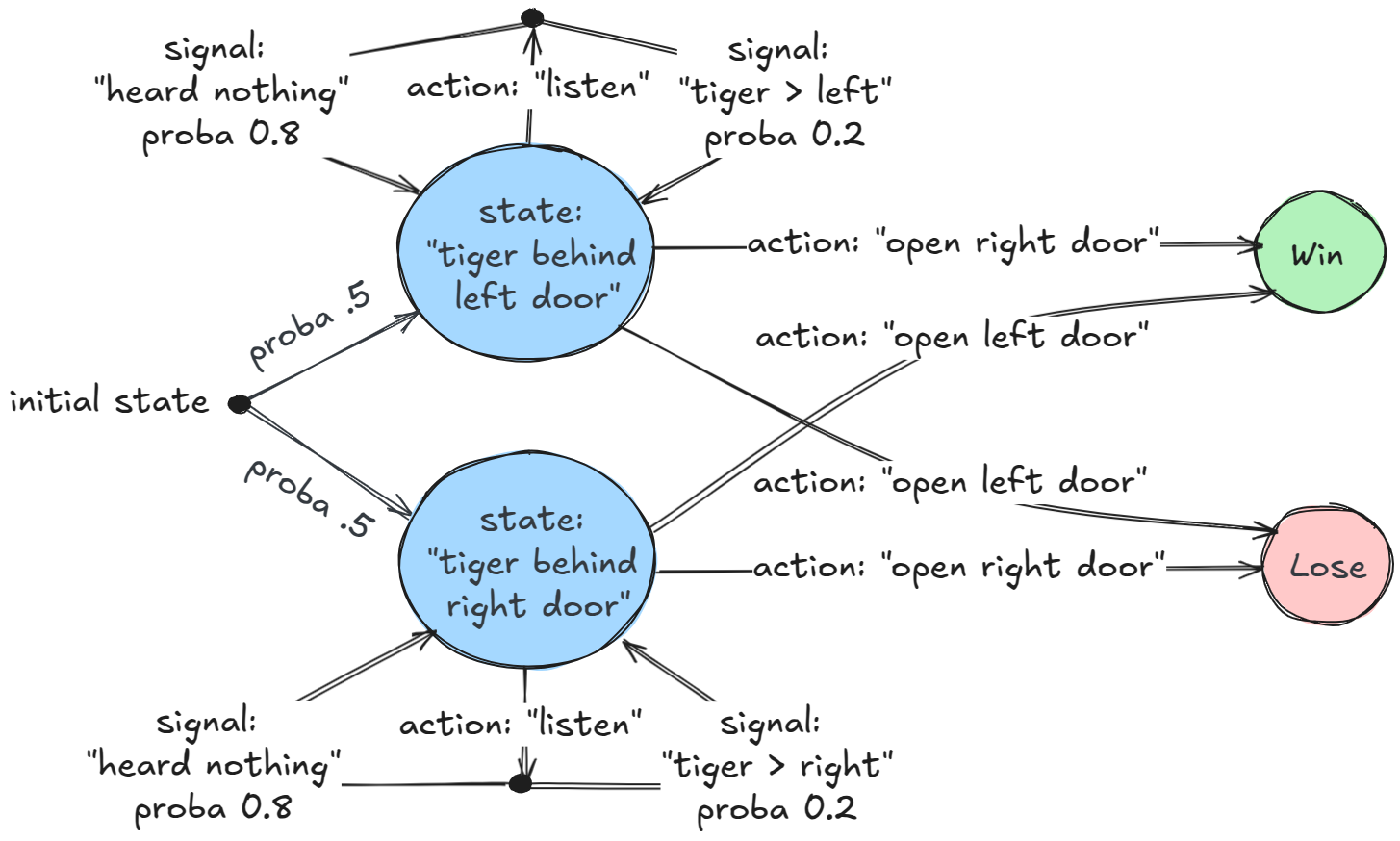

À l’inverse, le domaine de la supervision de la sécurité (détection des attaques en cours sur un système informatique) est assez fortement impacté. Dans le monde industriel, jusqu’à aujourd’hui, les techniques principales de détection d’intrusions sont dites à base de signatures. Il s’agit de spécifier les symptômes des attaques, puis de rechercher des traces de ces symptômes dans les données à analyser, qui peuvent être des journaux système, des journaux applicatifs ou du trafic réseau. Ce dernier type de données est généralement utilisé, car il a un impact minimal sur les systèmes. Ainsi, si certains symptômes sont observés, par exemple dans les en-têtes des paquets réseau, des alertes sont déclenchées et envoyées à des experts pour analyse. En particulier, l’objectif de ces experts est d’éliminer les fausses alertes, qui sont très nombreuses. Dans cette démarche globale de « supervision de la sécurité », plusieurs opportunités s’ouvrent pour l’apprentissage automatique, tant pour la production d’alertes que pour le tri de ces alertes.

Premièrement, en ce qui concerne la production, au lieu de se baser sur l’identification de symptômes d’attaque (notons que l’intelligence artificielle dite « symbolique » pourrait le faire), il est possible de raisonner par la négation. Il s’agit alors de définir ce qu’est la normalité du fonctionnement d’un système et d’identifier ensuite les déviations par rapport à cette normalité. C’est ce que l’on appelle la détection d’anomalies, technique connue depuis longtemps. Pour effectuer une détection d’anomalies, des statistiques étaient classiquement utilisées. Aujourd’hui, au lieu de se baser uniquement sur des mathématiques, on utilise plutôt l’apprentissage : on apprend des modèles correspondant au fonctionnement normal de certains systèmes, puis on détecte les anomalies de fonctionnement.

Si cette démarche semble naturelle, elle ne fonctionne pas parfaitement. Les résultats obtenus rivalisent certes avec l’état de l’art des systèmes sans IA, mais il n’y a pas de révolution comparable à celle que l’on a pu connaître dans le domaine de la traduction ou de la reconnaissance d’images. L’intérêt des méthodes basées sur l’intelligence artificielle réside peut-être davantage dans le moindre effort qu’elles demandent pour leur mise en œuvre. Cependant, leur principal problème est celui de la « non-transférabilité » des résultats. Cela constitue un défi majeur : le bon fonctionnement en laboratoire ne garantit pas une application immédiate à d’autres cas d’étude, même légèrement différents. Cette difficulté provient du problème récurrent du manque de données de qualité pour l’apprentissage notamment, on dispose souvent de données mal étiquetées ou imparfaites. La communauté scientifique n’a pas encore trouvé de solution convaincante à ce problème, qui est l’objet d’un champ de recherche actif.

Malgré les annonces commerciales, il est en fait assez difficile de connaître précisément les mécanismes d’IA concrètement mis en œuvre dans les outils industriels de détection d’intrusions. Une migration vers l’apprentissage est certainement en cours, mais il est peu probable selon moi qu’elle améliore significativement la qualité de la détection par rapport aux méthodes actuelles, au moins dans un premier temps.

Deuxièmement, la production d’alertes nécessite comme mentionné précédemment un tri ultérieur de ces alertes, en particulier en raison du grand nombre de fausses alertes généralement produites. Dans le secteur industriel, ce tri est effectué dans des centres d’opérations de sécurité (SOC). Les techniques traditionnelles employées incluent le regroupement des alertes correspondant à un même phénomène et la détection des données aberrantes. Ici, l’apprentissage automatique peut bien sûr apporter des solutions pertinentes.

Plus généralement, en dehors du domaine de la détection, des chercheurs ont récemment configuré des routeurs réseau avec des grands modèles de langage (LLM) [routeurs], contournant ainsi la complexité de la configuration manuelle. Cette piste pourrait être explorée pour la configuration de la sécurité réseau ou des mécanismes de contrôle d’accès aux données contenues par les systèmes informatiques. On peut même envisager de dépasser l’héritage des années 70, avec une configuration par IA de droits d’accès afin d’implémenter des politiques de sécurité complexes et difficiles à mettre en œuvre aujourd’hui. Je ne développerai pas plus ici, mais l’IA pourrait ainsi contribuer à relancer des travaux sur la sécurité des systèmes d’information, sujet fondamental de la cybersécurité qui donne malheureusement lieu à très peu de recherche, en tous cas en France.

Tout ce qui précède traite de l’impact de l’IA au service de la cybersécurité. Mais l’IA va aussi avoir un impact contre la cybersécurité. En effet, les mécanismes de l’IA, et en particulier les LLM (Large Language Models), sont en capacité de générer du code et donc potentiellement du code malveillant (virus, exploitation de vulnérabilités, etc.). Ils sont aussi en mesure de rendre beaucoup plus réalistes les mails d’hameçonnage, ce qui pourrait conduire à piéger davantage d’utilisateurs. Ces effets délétères de l’IA sont encore peu observés (ou en tous cas on manque de chiffres), mais ils sont redoutés et il convient de s’y préparer, au cas où ils se concrétiseraient.

Pour terminer, on voit aussi une inquiétude marquée relative à la génération par LLM de fake news. Pour ma part, je considère que ce sujet, évidemment d’une extrême importance, ne relève pas du domaine de la cybersécurité. Pour dire les choses rapidement, tout mensonge ou toute arnaque véhiculée ou utilisant l’informatique (et qu’est-ce qui n’utilise pas l’informatique aujourd’hui ?) ne relève pas nécessairement de la cybersécurité.

À quel changement peut-on s’attendre dans le futur ? Par exemple, quelle tâche pourrait être amenée à s’automatiser, et à quels horizons ?

Comme mentionné précédemment, la supervision de sécurité sera probablement impactée par la détection d’anomalie à base d’IA, bien que des efforts restent à fournir. Il est difficile de le prédire avec précision, mais il est probable qu’un impact notable au-delà de la simple démonstration ne se produise que dans quelques années. Nous l’avons déjà abordé, l’enjeu principal réside dans la qualité des données d’apprentissage. Sans données de qualité et partageables, aucun progrès significatif ne sera possible. Des données de qualité permettront de construire des modèles de qualité, qui devront ensuite être adaptés aux cas particuliers.

Quelles connaissances en intelligence artificielle sont nécessaires pour les postes en cybersécurité ?

La sécurité combine R&D et actions opérationnelles. Les équipes opérationnelles n’ont pas nécessairement besoin de connaître le type de modèle précis à choisir ni la manière dont il est entraîné. Prenons à nouveau l’exemple de la supervision de la sécurité. Les équipes opérationnelles des SOC voient arriver des alertes et doivent être en mesure de les qualifier : fausse alerte ou alerte réelle. Pour ce travail, pas vraiment besoin d’une formation en IA radicalement différente de celle déjà au programme des formations aujourd’hui.

En revanche, en R&D, des connaissances en IA sont effectivement nécessaires. En effet, les développeurs en charge du développement des sondes de détection devront choisir des modèles, disposer d’une méthodologie solide pour l’apprentissage, ainsi que pour l’évaluation de la qualité de cet apprentissage. Une compétence solide en apprentissage automatique sera donc ici requise.

Il est également important de rappeler que les mécanismes d’apprentissage automatique sont eux-mêmes vulnérables. Il existe donc un besoin important de formation concernant les attaques spécifiques contre l’apprentissage automatique, afin d’assurer sa protection.

Que faudrait-il privilégier pour le domaine : des informaticiens à qui apprendre le métier ou des spécialistes du métier également compétents en IA ?

Je pense que nous avons besoin de spécialistes de l’IA qui s’intéressent à la sécurité, tant en termes d’utilisation de l’IA au service de la sécurité, qu’en termes d’utilisation de l’IA contre la sécurité, avec des attaques générées par IA. Il ne s’agit pas seulement de contribution à des attaques simples comme l’hameçonnage, mais aussi de génération de stratégies d’attaques sophistiquées ou de découvertes dans des logiciels de nouvelles vulnérabilités pouvant être exploitées pour réaliser des attaques, c’est à dire l’utilisation du cyberespace dans le but de perturber, de désactiver, de détruire ou de contrôler de manière malveillante un environnementou une infrastructure informatique, ou de détruire l’intégrité des données ou de voler des informations non publiques.

Les spécialistes en IA devraient être en mesure de guider les spécialistes de la sécurité, qui ne savent généralement pas quel modèle sélectionner pour quel avantage, ni à quel point telle ou telle tâche est complexe. Malheureusement, il semble que les spécialistes de l’IA, pour le moment, délaissent la sécurité de l’IA et la sécurité par l’IA, au profit de thèmes qu’ils jugent plus intéressants. J’en arrive donc à la conclusion qu’il faudra que les spécialistes en sécurité s’y attellent eux-mêmes. Comme auparavant finalement : lorsqu’ils faisaient des statistiques, ils le faisaient eux-mêmes, sans demander l’aide de mathématiciens.

Quelles formations continues vous paraissent indispensables ?

Dans la continuité de mon propos, il faut que les acteurs de la R&D dans certains sous-domaines de la sécurité s’intéressent à l’usage de l’IA. Il est nécessaire que ces acteurs aient une bonne compréhension des différents mécanismes de l’IA. J’insiste aussi sur la formation spécifique sur les attaques contre l’apprentissage automatique. Je pense qu’il ne suffit pas d’étudier l’apprentissage automatique en soi, il faut aussi comprendre comment il peut être contourné.

Inversement, certains articles scientifiques (« Real Attackers Don’t Compute Gradients » [real]) expliquent clairement que les attaquants privilégient toujours les attaques les plus simples, comme l’hameçonnage. Il faut donc du discernement pour être capable d’évaluer la vraisemblance d’une attaque contre l’IA, et ces formations peuvent y contribuer.

Quelle demande formuleriez-vous auprès des concepteurs d’intelligence artificielle ?

L’histoire de l’informatique est jalonnée d’exemples où, lors de la conception d’un système, la cybersécurité est négligée. Cela s’est vérifié pour les systèmes d’exploitation, les réseaux et l’internet en particulier, et c’est le cas aujourd’hui pour l’intelligence artificielle. Or, cette négligence se révèle souvent problématique après un certain temps. Pourquoi ? Parce que réintégrer la sécurité a posteriori est extrêmement complexe, voire impossible.

Par conséquent, si j’avais un conseil à donner, ce serait d’intégrer la sécurité dès la conception, même si cela peut s’avérer parfois contraignant. Sinon, il faudra peut-être faire machine arrière, voire cela s’avérera tout simplement impossible. Réfléchissons avant d’agir !

Références

[routeurs] Mondal, R., Tang, A., Beckett, R., Millstein, T., & Varghese, G. (2023, November). What do LLMs need to synthesize correct router configurations?. In Proceedings of the 22nd ACM Workshop on Hot Topics in Networks (pp. 189-195).

[real] Apruzzese, G., Anderson, H. S., Dambra, S., Freeman, D., Pierazzi, F., & Roundy, K. (2023, February). “real attackers don’t compute gradients”: bridging the gap between adversarial ml research and practice. In 2023 IEEE conference on secure and trustworthy machine learning (SaTML) (pp. 339-364). IEEE.